«Не выпускайте чудовищ из шкафа»

«Не выпускайте чудовищ из шкафа» «По волчьему следу»

«По волчьему следу»

На обложке написано, что это триллер. Если брать изначальное значение термина как «дрожь», «трепет», а значит, и произведение, которое держит в напряжении, то все верно.

На обложке написано, что это триллер. Если брать изначальное значение термина как «дрожь», «трепет», а значит, и произведение, которое держит в напряжении, то все верно. Решила познакомиться и познакомить вас с творчеством относительно нового автора женского романтического детектива. По случаю это оказалась первая книга писательницы (уже издано не менее десятка).

Решила познакомиться и познакомить вас с творчеством относительно нового автора женского романтического детектива. По случаю это оказалась первая книга писательницы (уже издано не менее десятка). «Никто из нас никогда не узнает всех путей, по которым могли бы – и, вероятно, должны были – двинуться наши судьбы. И это, надо думать, к лучшему. Некоторым тайнам следует навеки оставаться взаперти. Спросите Пандору».

«Никто из нас никогда не узнает всех путей, по которым могли бы – и, вероятно, должны были – двинуться наши судьбы. И это, надо думать, к лучшему. Некоторым тайнам следует навеки оставаться взаперти. Спросите Пандору». Если вас не страшат стремительные и кровавые приключения, неоднозначные персонажи, то вам сюда.

Если вас не страшат стремительные и кровавые приключения, неоднозначные персонажи, то вам сюда.

поклонницей писательницы и в своё время перечитала, наверное, всё собрание её сочинений. Но прошло время, и как-то заскучалось по её главным персонажам расследования, особенно по мисс Марпл. Захотелось найти новые книги, где бы такая же старушка, как мисс Марпл, (пардон, дама почтенного возраста!) вела бы расследования со свойственной ей проницательностью, наблюдательностью и интуицией. И мой любимый автор – Елена Михалкова – придумала такой персонаж, который ведёт расследования сразу в двух её книгах: «Кто убийца, миссис Норидж?» и «Ваш ход, миссис Норидж». Правда, в отличие от персонажа Агаты Кристи, Эмма Норидж – не старушка, а 40-летняя дама, к тому же служащая гувернанткой в разных дворянских семьях Великобритании. Но основа остаётся прежней: та же страна, тайны разных старинных родов, детективные семейные истории и прочее. Миссис Норидж, как и мисс Марпл Агаты Кристи, видит и замечает гораздо больше, чем полиция и персонажи событий, и помогает расследовать самые загадочные истории.

поклонницей писательницы и в своё время перечитала, наверное, всё собрание её сочинений. Но прошло время, и как-то заскучалось по её главным персонажам расследования, особенно по мисс Марпл. Захотелось найти новые книги, где бы такая же старушка, как мисс Марпл, (пардон, дама почтенного возраста!) вела бы расследования со свойственной ей проницательностью, наблюдательностью и интуицией. И мой любимый автор – Елена Михалкова – придумала такой персонаж, который ведёт расследования сразу в двух её книгах: «Кто убийца, миссис Норидж?» и «Ваш ход, миссис Норидж». Правда, в отличие от персонажа Агаты Кристи, Эмма Норидж – не старушка, а 40-летняя дама, к тому же служащая гувернанткой в разных дворянских семьях Великобритании. Но основа остаётся прежней: та же страна, тайны разных старинных родов, детективные семейные истории и прочее. Миссис Норидж, как и мисс Марпл Агаты Кристи, видит и замечает гораздо больше, чем полиция и персонажи событий, и помогает расследовать самые загадочные истории.  Книге можно присвоить модный термин «автофикшн». В отличие от автобиографии, здесь не вся жизнь, а один эпизод. Страшный, тяжелый и очень табуированный эпизод.

Книге можно присвоить модный термин «автофикшн». В отличие от автобиографии, здесь не вся жизнь, а один эпизод. Страшный, тяжелый и очень табуированный эпизод.

Как читается эта небольшая повесть сейчас, спустя шестьдесят лет после написания?

Как читается эта небольшая повесть сейчас, спустя шестьдесят лет после написания?

Да замечательно читается!

Возможно, некоторые приметы времени, вроде редких автомобилей, милиционеров, огромной вычислительной машины с перфокартами (почти компьютер), неразменных пятаков и смешных, копеечных цен покажутся устаревшими. А молодежи так и вовсе незнакомыми. Ну так советское ретро сейчас как раз на пике моды.

А то, что в это же самое советское время есть заповедный городок Соловец, а в нем Научно Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО), так это же фантастика, дорогие читатели.

И фантастика, настолько приближенная к реальности, что в нее очень хочется верить.

Саша Привалов, программист из Ленинграда, едет по лесной дорожке в Соловец, чтобы встретиться с товарищами и отправиться в байдарочный поход дальше… Модный тогда отдых для просвещенного юношества, кстати сказать.

И подвозит попутчиков, которые, узнав о профессии Александра, начинают его страстно уговаривать остаться тут работать. «У нас интересно», – говорят они.

Повествование ведется от первого лица. В том числе и поэтому читателя вместе с героем охватывает азарт искателя разгадок. Что за непонятные происшествия вокруг? Ах, говорите, бабку, на постой к которой определили Александра, зовут Наина Киевна Горыныч??? Как увлекательно… Особенно после ее просьбы отвезти на Лысую гору, а то слет, понимаешь, кости ноют, ступа барахлит, а взносы не уплочены аж с тысяча семьсот мохнатого года…

И пять копеек, полученные на сдачу от гражданки Кощеевой, загадочным образом возвращаются в карман. Сашка проверил! Выпил несколько стаканов воды из автомата, скупил все газеты, съел мороженое, а на покупке спичек попался бдительному участковому. Пришлось подписывать протокол, что артефактом «неразменный пятак» пользовался исключительно в научных целях, обогащаться не планировал…

После ночи в ИзНаКурНож, общения с говорящим котом и зеркалом, что цитирует Упанишады, Саша в полном восторге. А тут еще загадочные личности пытаются утащить диван, на котором он спал…

Работа в НИИЧАВО – сплошное удовольствие для тех, кто любит свою работу.

Стругацкие как раз в название заложили смысл – увлекательное и нужное дело делается всегда, без выходных и праздников. Герои маги. Да, они знают кое-какие заклинания, могут превратить воду в вино и накормить пятью хлебами тысячу человек не проблема. Но для них смысл жизни – непрерывное познание и счастье человечества.

События не только развеселые. Есть и саркастические выпады в сторону псевдоученых, карьеристов и просто недалеких личностей.

И они тоже описаны изумительно увлекательно и с тонким юмором.

С юмором у Стругацких вообще все замечательно. И с глубокой верой в силу человеческого духа, в силу доброго начала.

Отнюдь не легкомысленная книга получилась, при всей легкости слога, захватывающих поворотах сюжета и смешных диалогах.

Так что искренне рекомендую всем, от десяти лет и до ста. Каждый найдет своё, над чем подумать, над чем посмеяться и даже ностальгически вздохнуть.

Маркевич Светлана

.jpg) Серийного убийцу остановит лишь тот, кто вдохновил его на преступление! (Слоган из фильма "Ворон")

Серийного убийцу остановит лишь тот, кто вдохновил его на преступление! (Слоган из фильма "Ворон")

Судьба – это не дело случая, а вопрос выбора. Неизвестный автор.

Судьба – это не дело случая, а вопрос выбора. Неизвестный автор. - Почему именно в Венецию?

- Почему именно в Венецию? В маленьком городке Горьевске, за 101 километром от Москвы, произошло убийство фотографа. Возможно, на него и не обратила бы особое внимание полиция и не вызвала бы криминальную бригаду для расследования из Москвы, если бы не странное место убийства. Убит молодой человек был в давно заброшенном полуразрушенном бывшем дворянском домике с «нехорошей историей». Страшилки о событиях в нём происходящих передавались из уст в уста уже не одному поколению жителей городка. Да и обстоятельства смерти фотографа были странными: мужчина забрался в этот заброшенный дом с тем, чтобы взломать одну из внутренних стен дома. Что он там искал, зачем пытался проникнуть в комнату, которая оказалась замурованной внутри как тюремная камера? Волей-неволей полковнику полиции Гущину, прибывшему из Москвы, и его помощнице криминальному обозревателю Екатерине Петровской пришлось окунуться в историю и странного дома, и дворянской семьи, и в мифы и легенды, с этим с этим родом связанные. А также услышать жуткие истории, происходящие в городке более века назад.

В маленьком городке Горьевске, за 101 километром от Москвы, произошло убийство фотографа. Возможно, на него и не обратила бы особое внимание полиция и не вызвала бы криминальную бригаду для расследования из Москвы, если бы не странное место убийства. Убит молодой человек был в давно заброшенном полуразрушенном бывшем дворянском домике с «нехорошей историей». Страшилки о событиях в нём происходящих передавались из уст в уста уже не одному поколению жителей городка. Да и обстоятельства смерти фотографа были странными: мужчина забрался в этот заброшенный дом с тем, чтобы взломать одну из внутренних стен дома. Что он там искал, зачем пытался проникнуть в комнату, которая оказалась замурованной внутри как тюремная камера? Волей-неволей полковнику полиции Гущину, прибывшему из Москвы, и его помощнице криминальному обозревателю Екатерине Петровской пришлось окунуться в историю и странного дома, и дворянской семьи, и в мифы и легенды, с этим с этим родом связанные. А также услышать жуткие истории, происходящие в городке более века назад.  «Ты лучше голодай, чем что попало есть»

«Ты лучше голодай, чем что попало есть».jpg) Поклонники мрачного фэнтези и не менее мрачных детективов Лесиной (один из псевдонимов автора), возрадуйтесь! Новая трилогия Деминой сильно отличается от ее обычной манеры. Искрометным юмором и легким сарказмом в адрес бюрократической дурости, она напоминает незабвенный цикл «Хельмова дюжина красавиц».

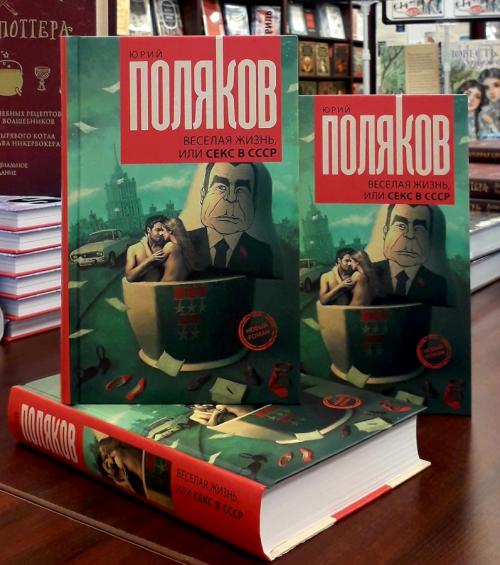

Поклонники мрачного фэнтези и не менее мрачных детективов Лесиной (один из псевдонимов автора), возрадуйтесь! Новая трилогия Деминой сильно отличается от ее обычной манеры. Искрометным юмором и легким сарказмом в адрес бюрократической дурости, она напоминает незабвенный цикл «Хельмова дюжина красавиц». Одна из первых книг уже довольно известного автора. Вышло очередное переиздание, стильное оформление, как сейчас модно.

Одна из первых книг уже довольно известного автора. Вышло очередное переиздание, стильное оформление, как сейчас модно.

.jpg) "Месть всегда была большим стимулом".

"Месть всегда была большим стимулом".

Если пред тобой великая цель, а возможности твои ограничены, - всё равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности. (Шри Ауробиндо)

Если пред тобой великая цель, а возможности твои ограничены, - всё равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности. (Шри Ауробиндо)

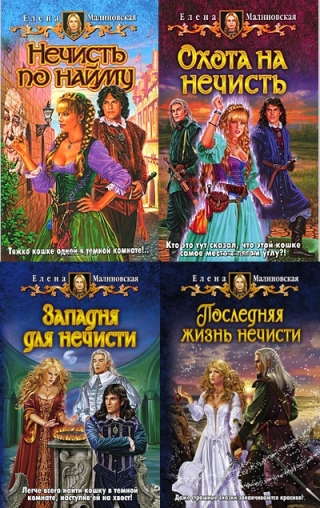

Небольшой пост памяти Бушкова Александра Александровича, весьма известного и популярного автора детективного, приключенческого и фантастического жанров.

Небольшой пост памяти Бушкова Александра Александровича, весьма известного и популярного автора детективного, приключенческого и фантастического жанров.

29 сентября он умер в возрасте 69 лет. Остались десятки книг, изданные общим тиражом около 17 миллионов экземпляров.

Родился Александр Бушков 5 апреля 1956 года в Минусинске, Красноярской области. Семья немного переезжала по области, в результате именно Красноярск стал родным городом и прототипом вымышленного Шантарска – места действия десятков детективно-авантюрных романов Бушкова.

Интересно то, что Александр закончил только обычную среднюю школу. Да и в той учился, по его словам, не слишком хорошо и был изрядным хулиганом. Зато всю последующую жизнь Сан Саныч – так его звали друзья и поклонники – занимался самообразованием, читал литературу всех направлений, скупал все, что мог. Для личной библиотеки он даже надстроил еще один этаж личного дома под Красноярском, где обитал долгие годы. В прессе писатель не светился, по фестивалям и писательским съездам не кочевал, о его личной жизни известно немного, но и специальной тайны он не делал.

Писать короткие фантастические истории он начал рано, удачно попал в несколько сборников еще до Перестройки. Но знаменит стал в середине девяностых сразу с двумя первыми же большими книгами – авантюрно-детективной и фантастической, каждая из которых положила начало серии.

Фантастическая или даже фэнтезийная книга «Рыцарь из ниоткуда» открыла эпопею Сварога.

Это был редкий для тех времен попаданец в другой мир. Мир яркий, необычный, техно-магический, полный загадочных явлений, головокружительных приключений, борьбы с темными силами и, конечно же, любви.

Вступление уж очень ярким вышло: девяносто первый год, заштатная военная часть в Монголии, всё стремительно меняется, уверенности нет ни в чем. Главный герой, Станислав Сварог (говорящая фамилия для нас нынешних, начитанных и просвещенных) майор ВДВ, человек опытный, циничный, но с нерушимым кодексом чести советского офицера в душе, попадает в другой мир техномагии потому, что здешняя жизнь перестала его устраивать.

Бушков был, получается, флагманом нашего эскапизма, бегства от реальности, которую не в силах ни изменить, ни принять.

Бушков был, получается, флагманом нашего эскапизма, бегства от реальности, которую не в силах ни изменить, ни принять.

Писатель тогда, кстати, неплохо украсил свой придуманный Талар разнообразной терминологией из всех мифологий мира. Интернета тогда еще не было, справочниками да энциклопедиями пользовались не все, поэтому отдельным удовольствием было разгадывать авторские загадки. Что такое вимана, например – с виду маленький домик – и почему она летает, сам ли придумал автор? Оказывается, вытащил из индийского эпоса, с санскрита это будет «небесная колесница» или «летящий дворец».

Бесконечная серия о С.С. Свароге так и осталась незаконченной. Как и приключения Пираньи, крутого спецназовца. Книга «Охота на Пиранью» вышла тоже в 96-м. И тоже сразу стала бестселлером.

После экранизации в двухтысячных, да с Машковым в главной роли, приключения Пираньи обрели новую популярность. Множество переизданий тому подтверждение. От совсем простеньких боевиков первые романы о полковнике Мазуре по прозвищу Пиранья отличались продуманной и хитро закрученной интригой. Не просто беготня и отстрел плохих парней, а загадки и тайны, заговоры и покушения, иногда драма, а вовсе не слащавый хэппи-энд.

В книгах Бушкова – особенно первых – была мощная энергетика, динамичные сюжеты и настоящие герои с большой буквы. Да, он не писал высокой элитарной прозы, за которую дают престижные премии.

Зато писал крепкие боевики, да и лексикон его был весьма обширен. В писательском багаже Александра Бушкова имеются десятки книг мистических, которые начались с литературной переработки «баек бывалых» таежников, геологов, военных, медиков, столкнувшихся на своем пути с необъяснимыми явлениями.

Историей и ее альтернативными путями развития Бушков тоже был немало увлечен. Еще лет 20 назад он писал эссе и книги о том, что могло бы быть. Любопытный опыт, пробуждающий интерес читателей к ключевым событиям истории России и мира.

Александр Бушков оставил нам, читателям, хорошее наследие – книги, которые интересны все новым и новым поколениям, примеры положительных героев, на которых хочется равняться. Оказывается, его уже прозвали «российским Конан Дойлем», то есть, автором, которого с удовольствием читают и взрослые, и подростки.

Маркевич Светлана

.jpg)

Если вы еще не знакомы с творчеством Кристин Ханны, но хотите попробовать, то рекомендую начать с этой книги. Она достаточно характерна для творчества знаменитой писательницы.

Кристин Ханна почти всегда пишет на документальном материале. Откройте последние страницы «С жизнью наедине» и вы увидите послесловие от прототипа главной героини. В жизни ее, оказывается, зовут точно так же. Она говорит о счастливой семье и муже, который смог преодолеет страшные травмы.

То есть – спойлер – якобы неправдоподобный, «ванильный» финал, которым недовольны некоторые читатели, не придуман тоже.

Время действия – середина семидесятых двадцатого века, Америка. Лени Олбрайт четырнадцать лет, она устала от переездов и смены школ. Все потому, что отец ее, возвратившийся после долгого плена с Вьетнамской войны, стал пить и скандалить, без конца терять работу. Тот самый посттравматический синдром во всей красе.

Очередной отцовской идеей как наладить жизнь оказался переезд на Аляску. Товарищ по армии, погибший в тех же застенках, завещал ему, оказывается, домик с участком земли. Но не в привычных южных штатах, а в самом суровом краю…

Лени, глазами которой мы видим события, неглупая и наблюдательная девочка. Она уже начинает осознавать, что ее семья живет по каким-то неправильным законам больной, искаженной любви. Эти вечные клятвы отца не пить и их нарушения, эти вечные провокации от слишком молодой и красивой матери и скандалы на этой почве. Что уж говорить о ночных кошмарах отца!

Аляска станет воистину испытательным полигоном для маленькой семьи.

Автор пишет свой «фон» очень достоверно. Аляска почти равноправный герой, а уж люди, ее населяющие, так просто одни из самых колоритных персонажей, которые попадались мне в последнее время.

Книга читается легко, но само содержание её – тяжелое испытание для читательских нервов. Зато тема созависимых отношений, возможно, станет вам понятнее, количество возмущенных риторических вопросов, типа «я не понимаю, как можно терпеть такое, что это за любовь, почему она не уйдет?» чуть-чуть уменьшится.

Мне кажется, автор дает нам еще и очень яркую тогдашнюю картину мира. Семидесятые, помните? В Америке тогда женщина не могла открыть счет в банке без разрешения мужа. Не знали? А так было.

Мир обычных, весьма небогатых людей, тяжким трудом вырывающих у природы себе ресурсы на пропитание, тоже получился у Ханны на отлично.

В результате вышла с одной стороны камерная семейная драма, с другой стороны – чуть ли не эпичное полотно жизни и выживания простых американцев. Они похожи на первопроходцев. Неласкова природа к человечкам, но как же она величественна и прекрасна!

Маркевич Светлана

«… Хочешь, я буду кошкой…

Может, чёрной или белой, но лучше трёхцветной, и ты будешь кормить меня консервами, будешь гладить меня за ушами… Я буду твоей неаполитанской кошкой… И никто, слышишь, ни одна душа об этом никогда не узнает… Только позволь мне остаться здесь, с тобой…»

А. Данилова «Неаполитанская кошка»

Если бы меня попросили в двух словах сказать что-то об этой книге, я бы сказала, что это история о любви. Несмотря на то, что она имеет подзаголовок «Психологический детектив» и написана известным автором романов именно детективного жанра Анной Даниловой.

На что способна любящая женщина? А женщина, потерявшая любимого? А женщина, узнавшая, что потерянного любимого можно найти? На многое. В этом нас уверяет автор романа, написавшего эту историю.

У нашей героини Зои Валентиновой семь лет назад пропал муж – крупный учёный, биолог. Просто исчез во время их поездки в лес. На шоссе нашли лишь его окровавленные кроссовки. Полиция долго разбираться не стала, быстро закрыла дело, решив, что Алекса – так звали мужа Зои – просто сбила машина, а труп увезли с собой, чтобы спрятать. Зоя почти смирилась с участью вдовы, долгие годы оплакивая любимого. Она полностью поменяла образ жизни, перебралась жить на дачу, занялась выращиванием роз. Ограничила общение с друзьями. Возможно, жизнь её и дальше продолжалась бы так спокойно и печально, если бы не вмешался случай. Соседка Зои Лада принесла её запись видео, снятого в Неаполе в рамках кулинарного канала, где Лада увидела на заднем плане Алекса, гуляющего по набережной и кормящего кошек. Но вот Алекса ли? Как он мог туда попасть? Почему не даёт о себе знать? Может быть, это его брат-близнец или двойник? Просмотрев видео десятки раз, Зоя не смогла найти ответ на эти вопросы. Но желание вновь увидеть любимого мужа или хоть мужчину, так на него похожего, было настолько сильным, что она в тайне от друзей отправляется в Неаполь. И с момента приземления самолёта в Неаполе с Зоей начинают происходить события, о которых говорят: «Ни в сказке сказать, ни пером описать!» Автор романа поведёт нас вместе с Зоей по тем «неожиданностям», которые встретятся ей в этом итальянском городе.

События, которые с ней произойдут, будут настолько странными, что сама наша героиня усомнится в своём психическом здоровье. И лишь одна реальная цель – найти мужа – будет вести её через все испытания, потери и преступления.

Найдёт ли она Алекса? Или тот, кого она увидела на видео, совсем другой человек? На эти вопросы вам ответит автор в самом конце книги. Хочу отметить, что «Неаполитанская кошка» – один из самых увлекательных романов Анны Даниловой. Автор умеет хитро переплести события, подкинув ложные находки. Иногда, читая романы Даниловой, уже в середине книги кажется, что всё становится понятно. Не тут-то было! Анна Данилова – мастер неожиданных финалов. Порой лишь на последних страницах её книг понимаешь суть рассказанной истории. В романе «Неаполитанская кошка» тоже необычный финал. Я бы даже сказала, на уровне фантастики. Но, поразмыслив об окончании истории, я подумала: «Может быть, автор просто не знает, что дальше делать с героями?»

Валерия Базлова

Автор хороший, пишет увлекательно, живо, ярко. Заглавные персонажи у нее просто замечательные. Для всех поклонников канонических правильных девушек – не стервозных, честных, верных – эта книга просто подарок.

Автор хороший, пишет увлекательно, живо, ярко. Заглавные персонажи у нее просто замечательные. Для всех поклонников канонических правильных девушек – не стервозных, честных, верных – эта книга просто подарок.

Сначала мы видим ее, Наташу, глазами Александра, который тоже всем хорош, мечта возвышенных грёз хороших девочек всех возрастов.

На южном курорте Александр встретил девушку, сразившую его одним взглядом серебристо-зеленых глаз. Но девушка оказалась замужем, и замужество, по наблюдению Александра, не было счастливым.

Так что мы, читатели, начинающие со второй главы знакомиться с пухленькой, нелюдимой, погруженной в учебу студенткой Наташей, уже в курсе, что ждут ее немалые испытания.

Но, для начала влюбленность, которая застила глаза так, что неглупая вроде девушка не заметила манипуляций.

Не буду пересказывать, все закончится самым наилучшим образом, даже не сомневайтесь. Но героине придется пройти через тяжелые эмоциональные потрясения.

Предательство пережить очень и очень сложно, знаете ли. После такого люди частенько перестают доверять кому бы то ни было, им бывает очень сложно поверить в искренность даже своих чувств.

Ирина Волчок не устраивает своим героям слишком жутких приключений. Все в рамках законодательства и, самое главное, в рамках опыта любой женщины. Читают-то женщины! И каждая примеряет на себя, пусть неосознанно, все сюжетные ходы.

Наверняка, любая из нас, читая особенно напряженные моменты романтических книг, внутренне плакала, смеялась или испуганно кричала: «куда ты? Не ходи с ним, он гад, разве не видно!».

Собственно, в этом и состоит удовольствие от чтения романтических историй. Мы, читатели, знаем, что всё будет отлично, добро победит, любящие сердца будут вместе, это ж не реальность, а сказка для взрослых. Поэтому переживания героев, несмотря на накал эмоций, не разрывают сердце в клочья.

Рекомендую даже 14+, хоть такой маркировки не существует. Никаких эротических сцен в книге нет, ненормативной лексики тоже. Зато есть чему поучиться в жизни и отношениях.

Маркевич Светлана

Книга не новая, впервые вышла в 2014 году. Переиздание имеется у нас в детском отделе, что немного меня беспокоит. Книга скорее янг-эдалт, если по современной терминологии, то есть, для и про юных взрослых, которые уже не школьники. Дело не в том, что персонажи ведут себя непристойно. Как раз наоборот, частенько по-детски глупо.

Книга не новая, впервые вышла в 2014 году. Переиздание имеется у нас в детском отделе, что немного меня беспокоит. Книга скорее янг-эдалт, если по современной терминологии, то есть, для и про юных взрослых, которые уже не школьники. Дело не в том, что персонажи ведут себя непристойно. Как раз наоборот, частенько по-детски глупо.

Итак, по сюжету у нас тут дорожные приключения во всей красе, с нелепыми детскими разборками иногда, с ссорами и примирениями. Автобусная поездка талантливой молодежи, российской и германской, по Золотому Кольцу. Но есть нюансы…

Повествование ведется от первого лица юного журналиста и начинающего блогера. Он, конечно же, рисуется, бравирует своей начитанностью, обожает язвительно подкалывать собеседников. Да, словарный запас у ГлавГероя велик, да, чувство юмора немного абсурдное. Зато, если вы оцените – вам будет и вправду смешно.

Оценят ли читатели-подростки, вот вопрос! Утешаю себя мыслью, что я недооцениваю подрастающее поколение.

Так вот, юный блогер называет себя кусателем ворон (это длинная история, прочтите сами), по смыслу мы бы раньше назвали его бичевателем пороков, борцом за правду. Он пишет о недостроенных дорогах, порушенных мостах, разворованных из городского бюджета деньгах, но облекает свои статьи в совершенно сказочные формы, чем вгоняет в ступор редактора местной, провинциальной газеты.

И вдруг является бывший друг, сделавшийся членом молодежного правительства области, и предлагает престижную поездку, мол, будут талантливые немцы, наши таланты, ну и ты наш летописец. А по факту «наши юные таланты» оказываются несколько проблемными детьми чиновников, пропихнутые в тур ради грядущей поездки в Германию по обмену.

Жители неназванного провинциального городка знают друг друга, кто-то бывшие одноклассники, кто-то бывшие враги или соперники.

«– Да, компания хорошая подобралась, – согласился Жмуркин. – Поэты, спортсмены, филантропы… Меня вот эта Жохова смущает только…

Это он сказал уже негромко.

– Она все время читает что-то… Что она там читает?

– Книги, – ответил я.

– Книги… Книги – это, конечно… Хотя странно. Кто сейчас книги читает? Это нормально?

– У нее папа – библиотекарь, – соврал я, – вот с детства к чтению и приучил. Патология, но что поделаешь?»

Вот такой шутник наш рассказчик.

Наивные залётные немцы принимают на веру почти все глупости, которые озвучивает им ГлавГерой, и что Пушкин был тут в каждом доме, и что порка розгами сродни массажу.

Автобус ломается в самой глуши на боковой дороге, что ж, это было ожидаемо. Провинциалы, но таки горожане оказываются в деревне Ефимов Ключ, лишенной электричества, а значит связи, но полной странных загадок и чудес.

Получилась не просто дорожная история, а несколько историй взросления, что просто замечательно.

Рекомендую всем, не только подросткам.

Маркевич Светлана

«В цель не попадают сто процентов несделанных бросков».

«В цель не попадают сто процентов несделанных бросков».