2024-07-27 14:00

(1).jpg) "Рояль в кустах» — исключительно российский, советский фразеологизм. Происхождением своим обязан юмореске или скетчу, как сейчас говорят, А. Арканова и Г. Горина «Совершенно случайно». Написали ее знаменитые юмористы в 1963, как стёб на неуклюжие, постановочные передачи советского телевидения. По сюжету диктор берет интервью у «первого попавшегося отдыхающего» — подготовленного пенсионера в белой манишке, который готов и сына-ударника показать, и на скрипке сыграть, и даже на рояле.

"Рояль в кустах» — исключительно российский, советский фразеологизм. Происхождением своим обязан юмореске или скетчу, как сейчас говорят, А. Арканова и Г. Горина «Совершенно случайно». Написали ее знаменитые юмористы в 1963, как стёб на неуклюжие, постановочные передачи советского телевидения. По сюжету диктор берет интервью у «первого попавшегося отдыхающего» — подготовленного пенсионера в белой манишке, который готов и сына-ударника показать, и на скрипке сыграть, и даже на рояле.

«Серегин: Да, я случайно взял с собой в сквер скрипку. Я исполню вам на ней «Полонез» Огинского! (Достает из-под лавки скрипку, водит смычком по струнам. Звучит «Полонез» Огинского в исполнении симфонического оркестра.)

Ведущий: Превосходно! Браво! Вы, оказывается, талант!

Серегин: Да!.. А еще я играю на пианино. Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль, я могу сыграть… Я исполню вам «Полонез» Огинского.

Ведущий: Благодарим вас, Степан Васильевич, к сожалению, мы ограничены временем… Скажите пожалуйста, а как отдыхает ваша семья?

Серегин: Моя жена всё больше отдыхает по хозяйству. А сын работает на Дальнем Востоке… А! Вот и он приехал. (Поднимается навстречу сыну.)

Ведущий: Какая приятная неожиданность…»

Выражение ушло в народ, стало культовым. Оно равновесно современному мему «Внезапно».

Суть «рояля в кустах» — авторский произвол, который зиждется на авторской же беспомощности. Чаще всего.

Потому что эти внезапные рояли убивают напрочь всё вообще: интригу, возможные сюжетные повороты и далее везде. Ну и считается, что этот прием как раз используют йуные аффтары, причем непроизвольно и машинально. То есть, не думая буквально: «а вот сейчас я вам сюрприз подброшу», просто суют рояли, потому что можно не напрягаться, не придумывать обоснование очередного спасения героя.

С другой стороны, не думайте, что само явление возникло всего лишь шестьдесят лет назад! Еще в античных пьесах был такой ход: в финале возникал сам БОГ и наказывал или награждал героев. Бога играл, разумеется, человек. А вот внезапное его появление было обставлено с помощью тогдашней передовой техники. В полу сцены открывался люк, и артиста поднимали вверх системы тросов или спускали сверху, с крыши. Это была МАШИНА, которая вытаскивала БОГА, и прием получил название «Deus ex machina», бог из машины. То есть, высшая сила, которая раздает всем сестрам по серьгам. А у высшей силы не спрашивают, знаете ли, чего это ей вздумалось вмешаться и помочь герою.

Так что получается, что вроде бы одно и то же, но при ближайшем рассмотрении — нет, не совсем, имеются тонкие различия.

Бог-из-машины — это высшая сила, которая помогает иногда даже заслуженно, если ГГ был хорошим мальчикомдевочкой, молился ЗевсуКтулху и приносил ему достойные жертвы. А рояль в кустах — это любое совпадение, удобное автору.

И потом, бог-из-машины обычно припасается к концу произведения, хотя в длинном, эпичном фэнтези вполне возможно неоднократное пришествие божественных сил, чтобы вытащить персонажей из дыры, в которую из загнал автор.

Кстати, подумала я про классику НФ, про «Войну миров» Герберта Уэллса. Бились-сражались земляне своими хилыми пукалками против боевых треножников, финал уже светился мрачным черным светом, как вдруг, ВНЕЗАПНО, все марсиане взяли и померли. Это ли не рояль в кустах??? Это ли не отчаянный взбрык автора: «а гори оно все синим пламенем, я не знаю, как вывернуться из сюжетного клинча, пусть все просто сдохнут? О, точно, вирусы или что там медики недавно открыли, как их, микробы, во! Вроде как НФ обоснуй нашелся», – облегченный выдох.

У Булгакова в «Роковых яйцах» между прочим, тоже все монстрики скончались от совершенно ВНЕЗАПНОГО мороза.

Что ж, и великие иногда, заигравшись вначале истории, утомляются к финалу и сливают к чертям интригу прямо в пресловутый рояль.

Порылась в статьях на заданную тему. Приводят в пример нежно любимую мной в детстве «Одиссею капитана Блада» Р. Сабатини. Мол, как-то удачно испанский «Синко Льягас» входит в бухту в ту самую минуту, когда намерения каторжников сбежать с острова провалились, а доктору-рабу жестокий плантатор хочет располосовать в клочья спину. Впрочем, если бы не испанцы, будущий капитан Блад и его верный шкипер Питт просто умерли бы в колодках под палящим солнцем.

То есть, однократно примененный счастливый случай вполне позволяется. На фоне предыдущих злоключений и будущих приключений он немного теряется, сглаживается и уже не выглядит притянутым за ножки роялем из кустов.

Подумалось, что, если взять читательскую лупу, да с пристрастием припасть ко всему огромному корпусу приключенческой литературы, роялей наберется на солидный оркестр. Память — инструмент ненадежный, но что-то брезжит там, подстегнутое прекрасным Бладом.

Просто так стоящие под седлом посторонние лошади, готовые унести персонажей от погони, удобно припаркованные лодки с веслами (или под парусом) именно в том месте бескрайнего берега, куда и выскочил герой, заправленные по самые дюзы космические челноки с ключом зажигания в гнезде, и так далее, и так далее, и так далее.

Маленькие подпорки для экшен-сюжета вполне прокатывают, если они маленькие и не слишком частые. Именно в динамичном, авантюрном сюжете расчетливые авторы чаще всего развешивают Чеховские ружья, которые должны выстрелить в строго определенный момент. Бывает, увлечешься, зачитаешься, да и не поймешь, откуда что взялось, с чего вдруг персонажу валятся плюшки с бонусами, в то время как другие все больше по башке получают. Может, ружье было недостаточно большим, стрельнуло тихо, может, читатель невнимателен.

Нынешние сетевые авторы, активно ведущие переписку со своими читателями, бывает, что реально осознают, что да, есть косячок, одного предложения оказалось совершенно недостаточно, пойду ка я докручу, допишу абзац, чтоб стало ясно всем — внезапные суперспособности гг не с потолка свалились, рояль тут не при чем. С печатными книгами такой фокус проделать сложнее, если только выпустить «издание второе, исправленное и дополненное».

Потому что дальнейшее-предыдущее объяснение нивелирует рояль в кустах до его тени.

Например, герой пытается победить стрррашного демонюку, но у него ничего не получается. Он, побитый, униженный и оскорбленный, рыдает в подушку, как вдруг, внезапно, под подушкой обнаруживается артефакт, который наделяет нашего героя сверхспособностями.

Рояль? Большой, белый и полированный. Но! Если автор расскажет предысторию появления очередного избранного (все сложно, волшебник сам не мог, ибо хочет прибить демонюку, но недостоин, а вот гг сможет, потому что сможет, артефакт сам выбрал своего избранного, а волшебник тайком прокрался в его спальню и тп), то дело сладится.

Как рассортировать рояли? По цвету! Условно положительные и условно отрицательные. И по жанрам.

1 Первым пойдет мрачный, злобный черный рояль.

1.1. Все, что касается людей, их поведения, мотивов и психологии. Это может быть в любом жанре: экшн-фантастика, любовный роман разных направленностей.

Внезапное поглупение.

Осторожный, битый-перебитый киллер внезапно доверяется красотке или с виду невинному лопушку-очкарику. И получает нож в спину. Или старый-опытный следак ВНЕЗАПНО перестает замечать бревно в глазу убивца.

Очень весело, когда ГлавГад подробно рассказывает свои планы около удачно приоткрытой двери, а за дверью, ессно, греют уши добры молодцы.

Если автор ранее позиционировал своего персонажа как умного, то резкое, нелогичное оглупление торчит всеми обводами черного лакированного рояля. А вот надо сюжет размазать еще на десять глав, понимаешь.

То же самое и во взаимоотношениях персонажей, если произведение романтическое. То был доверчивый-доверчивый, в рот глядел, люблю-нимагу, а вдруг взял и резко стал умный, подозрительный, дотошный и недоверчивый, стал хлопать дверями и уходить в ночь. Заодно и повесть до романа можно раскатать на всех ссорах-примирениях.

Все эти внезапные озлобления, поглупения и другие отрицательные качества работают на новый и совершенно неожиданный поворот сюжета. Обоснуй подвести можно, тогда все станет прекрасно и логично. А вот когда лень…

1.2 Чужеродное нововведение.

Такой косяк автор допускает на большом пространстве романа с продолжениями. Понятия не имею почему. Скучно становится или забыл, с чего все началось? Было, предположим, каноническое фэнтези с многобожием, как вдруг прилетели инопланетяне и началось #кровькишкиивсепадохли.

Примером приводят два цикла Емца про Таню Гроттер, похожее на Гарри Поттера с академкой и Мефодий Буслаев, с тоже вроде академкой, но в середине циклы сливаются, и выясняется, что параллельно с тайной расой магов есть еще и борьба ангелов с демонами, хаос, чёрт в ступе, но мы вам просто не говорили об этом!!!

2 Белый рояль, весь из себя положительный, милый и добрый.

2.1 Жанры, ориентированные на сюжет: приключения всех оттенков, включая фантастические.

Тут белые рояли, как и боги-из-машин помогают героям выжить. А именно — улететь на орлах из огненной лавы, получить разумную крыску для разгрызания пут, внезапно овладеть левитацией при падении с башни, еще более внезапно стать магом восьмидесятого левела и всех порешить.

Короче, все, что нужно для свободного передвижения, побед над врагами и направления движения в квесте.

Если совпадения будут не сильно нелепыми, то и прекрасно. Добрые читатели простят игрушечные рояльчики, а то и не заметят.

Почитала как пример разбор Хайнлайна «Гражданин галактики», мол, рояль на рояле и роялем погоняет. Ну, написано чуть не сто лет назад, подростковые космические приключения, что такого? Подумала, тогда можно и «Танцы на снегу» Лукьяненко отнести в ту же музыкальную степь.

Несмотря на мою глубокую симпатию к этому роману, должна признать, что нечеловеческое везение юного героя можно объяснить только крупными роялями в жирных кустах. Все-то его жалеют, внезапно добрые люди помогают, пробуждается совесть у закаленных космических бродяг и тп. Устами одного из ключевых персов автор подводит любопытнейший обоснуй (или упредительные оправдания), мол, вот так вот и должны бы вести себя нормальные люди, но сложилась очень рациональная цивилизация, в которой нет места жалости и прочим непродуктивным чувствам. Ну ок, сложилась. Так с какого перепугу пробудились позабытые инстинкты? Но, если бы не пробудились по велению автора, то летел бы гг на космическом грузовозе расчетчиком, «мозгами в бутылке», а роман остался бы остросоциальным рассказом без счастливого финала.

Ежели попаданка внезапно видит призрака, разговаривает с ним, хотя не некромантка ни разу, то… а в следующей главе автор, спохватившись, «ой, как же это, наверное, при вселении в тело нарушились магические потоки, и я теперь немножечко тогось, надо посоветоваться с ректором». Ну что это было??? Лаковый рояль, который автор стеснительно отпихнула ножкой обратно в заросли после ядовитых комментариев читателей. Зато призраки потом очень удачно шпионами работали. Ну молодец, вывернулась и любимых своих привидений пристроила.

«Почему в каждой истории про кораблекрушение героя выбрасывает на остров?» — «Потому что истории про тех, кого не выбросило на остров, рассказать некому».

Вот и расставляют авторы совершенно случайные острова-рояли.

2.2 Жанры, ориентированные на чувства. То есть те, в которых романтическая основа сюжета. Тут роялями становятся совершенно случайные встречи персонажей, внезапно найденные письма, которые все объясняют, дневники и позабытые телефоны. Соперницы и соперники, подстроенные измены, комы, зоны, далее везде. Ой, кажется, все это называется сериал и проходит по другому классу…

А еще там всегда добрые люди (наставники), которые научат, подскажут, порешают все проблемы, а ГлавГероям останется только счастливо слиться в экстазе.

Потому что столкнуться нос к носу с подходящей потенциальной парой в мегаполисе — это такое себе совпадение. А в пустыне? В заброшенной деревне?

3 Здесь будет то, что так и просит разноцветного рояля: комедии, сатира, стёб и юмор.

Думаю, объяснять не надо, насколько смешно — при должном умении писателя — будут выглядеть каскады самых невероятных совпадений. Единственно, важно сохранять баланс, не погрести читателя под обломками оркестровых инструментов. Правильно расставленные рояли должны давать читателю передышку между приступами веселья, настраивать на серьезный лад, чтобы потом враз перевернуть все с ног на голову.

Резюмирую: «рояль в кустах» отличается от вотэтоповорота только масштабами нелепости и неуловимым ощущением слитого финала эпизода. Если внезапный финт ушами автор продумал, подвел обоснуй (пусть не каждый читатель понял, но ладно), то было бы оскорблением назвать сие роялем в кустах.

Потому что выражение обрело негативный, насмешливый окрас. Им тычут в авторское лицо недовольные читатели, над ним злорадствуют конкуренты.

А между тем в реальной жизни случаются настолько нелепые совпадения, настолько невероятные спасения из патовых ситуаций, или наоборот, цепи трагичных событий, что если записать, все дружно воскликнут: «Не верю!!!»

Так что, друзья-писатели, пишите, не бойтесь, а вы, друзья-читатели, читайте и удивляйтесь. Ай да автор, ай да ловкий жук!

Маркевич Светлана

Ярлыки: авторское слово, литературоведение, публицистика

2024-07-25 15:00

«Люди делятся на кошатников и на тех, кто чего-то недопонимает»

(из мудрых мыслей кота Барсика)

Книга является продолжением так полюбившегося многими читателями «Дневника Кото-сапиенса» (если кто-то еще с ним не знаком, очень советую прочесть!). С ролью переводчика с кошачьего и на этот раз замечательно справилась Тамара Крюкова.

Закончив трудиться над дневником, Барсик задумал вести свой блог – он ведь кот, идущий в лапу со временем, к тому же отличающийся умом и сообразительностью. Даже Оболтус, главный неприятель кота в семье, признал, что у Барсика кошачий IQ зашкаливает!

Барсик продолжает рассказывать о своих домочадцах и с удовольствием делится умозаключениями по разным жизненным вопросам. Дети подросли: Ванечка научился кататься на двухколесном велосипеде и читать по слогам, с Барсиком они, как и прежде, большие друзья и понимают друг друга без слов; Алёна из девчонки превратилась в привлекательную девушку. Барсик принимает активное участие в ее судьбе: проводит «проверку котом» каждого претендента на звание ее бойфренда дабы выбрать достойного, ведь счастье Алёны – не пустой звук для Барсика.

Антон (для кота он – исключительно Оболтус) в росте прибавил, но, по мнению Барсика «интеллектуально так и остался пигмеем». Отношения у них традиционно весьма противоречивые.

Хозяйка ведает домом, Хозяин, как и раньше, проводит бОльшую часть времени в банке. Коту по-прежнему не понятно, зачем ему эта банка и где она находится.

Много в книге забавных историй, а также милых и трогательных, например в главе «Целитель» рассказывается, как Барсик спасает отца семейства от верной гибели, а в главе «Такая разная любовь» рассуждает о любви к своей семье, о том, что кошки не выставляют свои чувства на показ, но от этого их любовь не становится меньше, и в нужную минуту они готовы протянуть свою хоть и маленькую, но очень надежную лапу помощи родным людям. Каждая глава снабжена мудрыми мыслями котика и милыми иллюстрациями.

Книга очень семейная, душевная, подходит для всех возрастов. Однозначно, она - одна из тех, что смогут оторвать ребенка от телефона хоть на какое-то время.

Смирнова Татьяна

Ярлыки: детская литература, российская проза, кошки

2024-07-19 19:00

«Багаж воспоминаний, конечно, определяется не количеством, а эмоциональным наполнением тех эпизодов, которые вспоминаются».

А. Ширвиндт

Я очень долго не решалась прочитать эту книгу. И в то же время понимала, что не могу её не прочитать. И то, и другое потому, что человек, её написавший, только что ушёл из жизни. И фактически его слова в этой книге – это последнее, что он хотел нам сказать. Как и само придуманное им название книги: «Опережая некролог». Думаю, редко у кого хватило бы мужества и душевных сил написать такую книгу, понимая, что начался обратный отсчёт, и в любую минуту твоя жизнь может закончиться. И сказать самое-самое важное, самое нужное… И ещё – правдивое. Чтобы потом – в некрологе и в будущих «фантазийных» воспоминаниях не слишком врали о тебе.

Что сказать об авторе? Его практически знали все. (Не скажу «любили» - не буду ни врать, ни подтасовывать факты. Отношение к Александру Анатольевичу было разным – и у зрителей, и у коллег. Да по-другому и не бывает у ярких, талантливых личностей). Но, повторюсь, знали – все. Думаю, многие и не помнят того времени, когда Ширвиндта не было. Был всегда. На экране телевизора, в самых любимых, много раз просмотренных фильмах, в театральных постановках, капустниках и т.д., и т.п. Работал, а позже и руководил замечательным Театром сатиры – ушёл с поста в 85 (!) лет. Написал несколько книг, в которых рассказывал не только о себе, но и о своих коллегах-артистах, о театральной жизни, о тех событиях, которые пришлось пережить за долгую жизнь. Да ещё как рассказывал! У него был удивительный дар рассказчика, который нашёл воплощение в книгах. Без занудства, повествовал он о самых серьёзных вещах с изящной самоиронией, присущей, пожалуй, только Ширвиндту. Не стесняясь «крепкого словечка», называл вещи своими именами. Ну, что тут сказать? Как говорится, из песни слова не выкинешь.

Книга «Опережая некролог» состоит из двух равных по объёму частей. Первую Ширвиндт назвал «Я о себе». В ней нет полного биографического описания. Это эпизоды, воспоминания о событиях, не связанных между собой. Это размышления о жизни, о театре, о политике, о разных людях и встречах. И рассказ о своей семье – от прадедов до правнуков. О том, что оказалось в жизни важным. О своём отношении от привычек и мелочей до самых серьёзных принципиальных вещей. Вторая часть книги имеет заголовок «Они обо мне, а я о них». Вы прочтёте маленькие рассказики о людях, с которыми Александр Анатольевич дружил, кто был близок ему по духу – 58 имён, среди которых Эльдар Рязанов, Григорий Горин, Евгений Евтушенко, Михаил Державин, Валентин Гафт, Михаил Козаков и многие-многие другие. В книге собраны уникальные фотографии из семейного архива Ширвиндтов, автографы друзей, для которых Александр Анатольевич был просто Шуриком, а его жена Татой. Как всегда, с большим юмором автор комментирует многие из надписей.

Я уверена, книга А.А.Ширвиндта «Опережая некролог» заставит вас не раз улыбнуться, а может быть, и похохотать. А ещё – вспомнить много-много всего, что было в СССР, что происходит сейчас. И поблагодарить автора за то, что он – и в шутку, и всерьёз – подарил нам много того, над чем можно поразмышлять.

Об этой книге трудно рассказывать, потому что всё время хочется цитировать автора, понимая, что лучше, чем он сказал, не скажешь и не напишешь. Поэтому закончить свой рассказ я хочу словами самого Александра Анатольевича: «Сегодня я понимаю, как расточительно-безвольно тратил отпущенное мне судьбой время. Как-то Даниил Гранин без всякого пафоса сказал: «Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе быть несчастным». Я тоже по старости думаю, что надо успевать быть счастливым, добрым и любимым, а не полемизировать по любому поводу, потому что, как яростно ни борись, всё равно окажешься на каком-нибудь тихом сельском кладбище. Я хочу, чтобы меня запомнили тем, кем я был, и настолько, насколько заслужил».

Валерия Базлова

Ярлыки: биография, юмор, искусство

2024-07-13 19:00

.jpg)

Добродетель - это великодушие, с радостью готовое служить всем и каждому, но общество не слишком дорожит этим качеством.

После чтения книг современных авторов захотелось немного "сменить траекторию" и почитать что-то из классики. Остановила свой выбор на Теодоре Драйзере. Раньше я его читала, но когда это было?! И вот я снова с удовольствием, как в первый раз, практически залпом прочитала роман Дженни Герхардт. Изумительный язык, глубокая социальная тема, яркие образы, цепляющие до глубины души своей откровенностью и искренностью. Вот что значит настоящая классика, которую хочется всегда перечитывать. А образ Дженни Герхардт, такой чистой, возвышенной, благородной и безмерно доброй трогает до слез. Как жаль, что высшее общество оценивает людей не за их личные качества, а с точки зрения статуса и богатства. Ну не повезло Дженни родиться в обеспеченной семье. Она с детства испытывала нужду и лишения, но никогда не роптала на это. У неё была врожденная склонность к самопожертвованию, которая вкупе с её неискушенностью, неопытностью и добрейшим сердцем сыграло с ней злую шутку, причём дважды.

Первый раз обстоятельства вынудили её сойтись с уже немолодым, 50 лет, сенатором Брендером. Так получилось, что Дженни родила от него ребенка, не будучи замужем. Брендер готов был на ней жениться, но тут, как говорится, вмешалась сама судьба, сенатор внезапно умирает, оставив Дженни с ребенком на руках. Её отец, добропорядочный христианин, не желая терпеть такого позора, выставляет её из дому.

Дженни не привыкать к трудностям. Переехав на новое место жительства, и устроившись на работу горничной в богатую семью, Дженни повстречала молодого и статного человека Лестера Кейна. Он был частым гостем этой семьи. Лестер очень заинтересовался симпатичной горничной. "Было в ней что-то, обещавшее редкую, чудесную любовь". Дженни притягивала мужчин какой-то своей чистой и необыкновенной красотой, без малейших признаков кокетства. И Лестер просто потерял голову от любви к ней. НО! Здесь есть одно но. Он человек из высшего общества и не может жениться не бедной и незнатной девушке, иначе весь свет отвернется от него.

А он не мог, да и не хотел лишиться своего статуса. Их связь была незаконной в глазах церкви и общества, но эта связь давала ему покой и уют, и он был очень счастлив. А Дженни? Была ли счастлива она, зная, что они живут в порочной связи, разорвать которую оба не в силах.

Но развязка всё же будет. Может, и не такая, какую мы ожидали. Но что есть, то есть. Теодор Драйзер - стойкий реалист, все сюжеты его романов почерпнуты из жизни и все они полны драматизма. Он критикует в своих произведениях буржуазную Америку. Достаточно ли безграничного богатства для счастья или человек счастлив чем-то другим, простым, человеческим.

Ну и в заключение хочется сказать о самой Дженни, какая она всё-таки замечательная, благородная. После всех тягот и несчастий, она не ожесточилась и не озлобилась, её сердце полно любви и доброты. Поистине замечательные качества, коих не хватает многим из нас.

Староверова О.С.

Ярлыки: зарубежная литература, классика, любовь

2024-07-11 15:00

.jpg) «Я не могу представить себе происшествие, которое заставит затонуть мой корабль»

«Я не могу представить себе происшествие, которое заставит затонуть мой корабль»

Джон Смит – капитан «Титаника» в интервью Нью-Йорк таймс.

Холодной апрельской ночью 1912 года в Северной Атлантике произошла крупнейшая катастрофа XX века – столкнувшись с айсбергом затонул «Титаник» – самое большое и роскошное судно того времени. При этом погибло полторы тысячи человек. Почему произошло невозможное? Почему шикарный восьмипалубный лайнер, построенный из высококачественной стали и оснащенный по последнему слову техники, всего за три часа ушел на дно? Разобраться в причинах этой трагедии обещает помочь данная книга.

«Титаник» должен был стать символом эпохи. На его борту взыскательные пассажиры могли воспользоваться: несколькими музыкальными салонами и ресторанами, зимним садом, тренажерным залом, теннисным кортом, бассейном, турецкой баней и, даже, операционной. А щеголеватые обаятельные радисты предлагали всем желающим отправить телеграмму на сушу. Неудивительно, что у них не было отбоя от состоятельных клиентов, что, кстати, сыграло не последнюю роль в кораблекрушении. 10 апреля 1912 года быстроходный плавучий отель класса люкс, отправился из английского порта Саутгемптон в свой первый рейс. Через неделю он должен был с триумфом прибыть в Нью-Йорк, но не прибыл. Несмотря на то, что «Титаник» был разделен на шестнадцать водонепроницаемых отсеков, которые в случае аварии, автоматически перекрывались дверьми, подводная часть айсберга, проскребла обшивку корабля на девяносто метров, что привело к затоплению сразу пяти отсеков и делало невозможным долгое нахождение судна на плаву. К тому же, отсеки не были перекрыты сверху, поэтому при заполнении одного вода сразу переливалась в следующий. Вряд ли правда о гибели «Титаника» будет когда-нибудь раскрыта. Несмотря на, казалось бы, тщательно проведенное расследование, многие детали так и остались невыясненными, а достоверность некоторых фактов была подвергнута сомнению. Установлению истины препятствовало и то, что в этом деле было затронуто слишком много интересов. Но ясно одно, вопиющая человеческая халатность: недостаточное количество спасательных шлюпок, упорное игнорирование предупреждений о большом скоплении плавучих льдов прямо по курсу, отсутствие в «вороньем гнезде» бинокля и несвоевременное оказание помощи судну, терпящему бедствие, привело к этой чудовищной катастрофе.

Из данной книги вы узнаете не только о самом крушении лайнера, но и о событиях, предшествовавших той страшной ночи. А пока вы изучаете и сравниваете различные версии произошедшего, в ледяных водах Атлантики, на глубине более трех тысяч метров, лежит и покрывается ржавчиной то, что осталось от корабля мечты.

Разина Александра

Ярлыки: отраслевая литература, публицистика, воспоминания

2024-07-03 17:00

Если жизнь сейчас вам кажется какой-то пресной и скучной, и явно не хватает приключений, найдите их хотя бы в книге. Предлагаю вам почитать новую книгу Натальи Тимошенко и Лены Обуховой «Город мёртвых отражений». Книгу, при чтении которой вам будет и страшно интересно, и просто страшно, т.к. она явно относится к серии мистических ужастиков и детективов вместе взятых. Как сказала о ней одна из читательниц: «Читаю только днём и при муже…» Так что книга для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и располагает большим количеством времени - от книги трудно оторваться, хочется сразу прочитать её до конца – на себе проверено.

Если жизнь сейчас вам кажется какой-то пресной и скучной, и явно не хватает приключений, найдите их хотя бы в книге. Предлагаю вам почитать новую книгу Натальи Тимошенко и Лены Обуховой «Город мёртвых отражений». Книгу, при чтении которой вам будет и страшно интересно, и просто страшно, т.к. она явно относится к серии мистических ужастиков и детективов вместе взятых. Как сказала о ней одна из читательниц: «Читаю только днём и при муже…» Так что книга для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и располагает большим количеством времени - от книги трудно оторваться, хочется сразу прочитать её до конца – на себе проверено.

«Город мёртвых отражений» - уже шестая книга серии «Секретное досье. Мистические романы». В ней действуют те же герои, которые появились у авторов ещё в первом романе – «Тайна заброшенной деревни». Именно там, по сюжету, собирается команда из пяти человек для расследования паранормальных явлений. Люди разные и по возрасту, и по образованию, и по интересам, и по мотивации. Между ними складываются определённые отношения. И, как ни странно, группа переходит от одного расследования к другому, не теряя ни расположения друг к другу, ни интереса к предстоящему делу. Если вы хотите узнать о наших героях больше, то вам следует сначала прочесть первую книгу серии. Но коль вам сразу попала «Город мёртвых отражений», ничего страшного в этом нет. Вы быстро поймёте, кто есть кто в команде исследователей, а на сам главный сюжет расследования это не повлияет.

Итак, что же в этот раз будет расследовать команда Дворжака? Маленький заброшенный военный городок в Подмосковье, в котором уже 15 лет никто не живёт, но по которому бродят то ли люди, то ли тени. Дворжак получил от своего руководства задание провести срочное расследование. Почему так срочно? Почему так таинственно? Никто ему ничего не объяснил. Объяснения ждут от него самого и его команды, которая и отправляется в городок, чтобы провести там ночь, обойти дома и расставить камеры.

Надо сказать, авторам книги удалось довольно зловеще обрисовать заброшенный город, где сами по себе дома с выбитыми стёклами, оторванными дверями на фоне чёрной безлунной и беззвёздной декабрьской ночи уже кажутся декорацией фильма ужасов. Здесь, в этих декорациях они встретят сами себя, а вернее, своих двойников – но уже в мёртвом виде. Город будет держать их, как в ловушке. Машина, на которой команда Дворжака совершала своё путешествие, заглохнет при выезде из города, а время остановится. Дальнейшие события поселят в наших героях глубокий страх, избавиться от которого будет просто невозможно. Каждый из героев будет встречать свой страх поодиночке. В тех снах, по которым наши герои пройдут, они будут умирать – и не один раз. Впрочем, ни они сами, ни мы, читатели, в каждом из этих случаев не будем понимать, во сне ли всё это происходит или в действительности. Что-то авторы оставляют недосказанным, незавершённым, но это не просто недоделанная работа или недописанный роман. Это авторский ход. Любопытному читателю, я думаю, захочется прочесть как предыдущие книги этой серии, где что-то из непонятого объясняется, так и последующие. Один из читателей так сказал об этой книге и серии: «Как город не отпускает наших героев из своей паутины иллюзий, так и цикл не отпускает меня, затягивает все сильнее, что уже невозможно оторваться». Я это тоже почувствовала на себе. А вам желаю увлекательного чтения!

Валерия Базлова

Ярлыки: детектив, мистика, российская проза

2024-06-29 17:00

Книга производит ошеломляющее впечатление. И очень некомфортное. Впрочем, из аннотации понятно довольно много: «герметичный роман-катастрофа о людях, запертых под землей. Несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми под Москвой-рекой. Причина неизвестна, спасение не приходит. Мир за пределами тесных бетонных стен исчезает, оставляя лишь тьму: тоннеля и человеческого сердца».

Представьте огромную вечернюю воскресную пробку. Люди едут с дач, возвращаются или спешат попасть на поезд-самолет-пароход, полиция везет некоего задержанного, крутые лимузины соседствуют с грузовыми Газелями. Водители и пассажиры раздражены и усталы. И вдруг! Это пресловутое вдруг всегда случается внезапно. Тоннель под рекой оказывается перекрыт с двух сторон, немногие свидетели успели увидеть только, как закрылись гигантские ворота и опустились решетки. Те, кто в середине колонны, долго еще не понимают, что настал час икс.

Книг и фильмов с подобным сюжетом хватает. Начиная с «Под куполом» Стивена Кинга, но там хотя бы целый городок с магазинами, запасами еды и воды.

Яна Вагнер сразу поставила своих персонажей в максимально жёсткие условия. Столкновения неизбежны. Начиная с просто недовольного ворчания и ссор внутри своей жестянки, заканчивая битвой за воду, еду и воздух.

Сразу понятно, что несколько сот человек и несколько десятков, на которых сосредоточен внимательный взгляд автора – это характерный социальный срез нашего общества.

Точными и скупыми мазками автор рисует своих героев. Через их реплики, через коротенькие «потоки сознания». Вагнер выбрала интересный способ именовать множество персонажей – через название машин, в которых они ездят. Дама-Кайен в льняном костюме, толстый Патриот и его дети, нимфа Кабриолет, мама-Пежо, юный Газелист таджик и тому подобное. Кстати, это совершенно не беспокоит и я лично персонажей как живых восприняла.

Действие рассыпается на крошечные фрагменты личных трагедий, собирается в общую картину и снова рассыпается. Действий как таковых и нету. Ну, передвигаются люди по тоннелю, то по одной надобности, то по другой. Читаешь, кажется, что они там неделю уже в страшной жаре, духоте, грязи, а оказывается, что объемный роман вместил в себя одни сутки и несколько часов.

Почему на обложке маркировка 18+.

Во-первых, много ненормативной лексики, ведь это живые диалоги наших современников в совершенно экстремальной ситуации. Нежным фиалкам я бы не рекомендовала читать.

Во-вторых, в книге, конечно же, много насилия вообще. Как же быстро тонкий налёт цивилизации слетает с людей, стоит им оказаться в безнадежном тупике!

Это автор верно и точно подметила. Персонажей, вызывающих неприязнь, гораздо больше, чем милых и пушистых.

С другой стороны, мне показалось, что «Тоннель» не про расчеловечивание. Наоборот, про то, что большинство людей даже в самых страшных ситуациях все-таки стараются сохранить в себе и милосердие, и доброту, и желание заботиться о ближнем и дальнем, а не только о своей шкуре.

Ну и тонкий намек, отчего же так сильно хочется дочитать эту книгу до конца. Жуть как мучает любопытство, что случилось наверху, если столько народу никто не спешит спасать??? И чем же все закончится…

Маркевич Светлана

Ярлыки: современная проза, российская литература, триллер

2024-06-26 20:00

Нельзя позволить страху перед неизвестным овладеть нами.

Интересный исторический роман с элементами готического хоррора вовлечет вас в свой таинственный и зловещий мир. Действие происходит в Мексике 19 века в поместье асьенды Сан-Исидро . Новоиспеченная жена Беатрис прибыла в поместье вместе с мужем строить свою семейную жизнь. Но в доме происходят жуткие вещи, с ним явно что-то не так. Что-то рыскало по нему днем и только крепло ночью. Движимая любопытством, Беатрис исследует дом и натыкается на страшную находку, шокирующую её.

С Беатрис стали происходить пугающие и необъяснимые вещи. Пытаясь разобраться в этом и как-то обезопасить себя, она обращается за помощью к молодому священнику падре Андресу, чтобы провести обряд очищения дома и изгнать зло, блуждающее по нему. Но всё не так-то просто.

Сюжет романа кишит сверхъестественными вещами, все такое мрачное и пугающее, необъяснимое и демоническое преследует по пятам. Страшные кровавые тайны скрывает этот дом и его обитатели.

Беатрис приходится нелегко, она балансирует на грани срыва из-за постоянной угрозы жизни. Какие же тайны ей удастся раскрыть и что обретет она в итоге?

Мексиканский колорит, потусторонние силы, страх и ужас, необъяснимые явления, а также зарождающаяся любовь и доверие, всё это будет держать вас в напряжении до финала. Этот роман выводит читателя за рамки обыденности и этим очень притягателен. Скучать, читая его, вы точно не будете. Он написан в духе Дафны дю Морье, только ещё круче.

Как говорит сам автор: "Исторические романы могут рассказать нам о давно ушедших мирах, и при этом они должны вдохновлять нас на размышления о мирах настоящих. "Асьенда" – это история об ужасных вещах, на которые люди готовы пойти, чтобы удержать власть. Колониализм изрезал наши земли и населил их призраками"

А Беатрис – главная героиня, смело вступает в схватку с призраками, населяющими асьенду Сан-Исидро. В общем, история увлекательнейшая и достойная прочтения.

Староверова О.С.

Ярлыки: историческая литература, триллер, женская проза

2024-06-19 14:00

Не знаю, как вы, а я для себя давно решила, что книги надо читать «по сезонам». Зимой – зимние, новогодние, сказочные. Летом – светлые, лёгкие, яркие, отпускные. Есть даже такое понятие: «пляжный детективчик», «пляжный романчик». Эти слова совсем не умаляют достоинства книг. Не весь же год читать очень умные книги! Просто приятное летнее чтение. Вот одну из таких книг я вам и советую. Называется она «В Коктебеле никто не торопится», и автор тоже, описывая происходящие события, не торопится. Поэтому вы спокойно погуляете по крымскому Коктебелю, полюбуетесь морем, рассмотрите отдыхающих на набережной и на пляже. Сюжет нетороплив и приятно расслабляет. Вся динамика ещё впереди. Будет вам и любовная интрига, и детектив. А пока познакомьтесь с героями. Главная из них, Полина, давно не бывавшая на море, привезла в Коктебель свою маму и больную сестру. Именно с Полиной и будут происходить главные события романа. Образ Полины получился у автора, Людмилы Мартовой, очень приятным, добрым, светлым. Несмотря на довольно трудную жизнь, Полина не потеряла лучшие человеческие качества. Очень любит свою семью. Умеет радоваться жизни, верит людям. А её чувство ответственности, доброта, отзывчивость привлекает к себе разных людей. С ней охотно знакомятся, общаются, дружат, а у кого-то просыпается и более нежное и глубокое чувство.

Не знаю, как вы, а я для себя давно решила, что книги надо читать «по сезонам». Зимой – зимние, новогодние, сказочные. Летом – светлые, лёгкие, яркие, отпускные. Есть даже такое понятие: «пляжный детективчик», «пляжный романчик». Эти слова совсем не умаляют достоинства книг. Не весь же год читать очень умные книги! Просто приятное летнее чтение. Вот одну из таких книг я вам и советую. Называется она «В Коктебеле никто не торопится», и автор тоже, описывая происходящие события, не торопится. Поэтому вы спокойно погуляете по крымскому Коктебелю, полюбуетесь морем, рассмотрите отдыхающих на набережной и на пляже. Сюжет нетороплив и приятно расслабляет. Вся динамика ещё впереди. Будет вам и любовная интрига, и детектив. А пока познакомьтесь с героями. Главная из них, Полина, давно не бывавшая на море, привезла в Коктебель свою маму и больную сестру. Именно с Полиной и будут происходить главные события романа. Образ Полины получился у автора, Людмилы Мартовой, очень приятным, добрым, светлым. Несмотря на довольно трудную жизнь, Полина не потеряла лучшие человеческие качества. Очень любит свою семью. Умеет радоваться жизни, верит людям. А её чувство ответственности, доброта, отзывчивость привлекает к себе разных людей. С ней охотно знакомятся, общаются, дружат, а у кого-то просыпается и более нежное и глубокое чувство.

Надо сказать, что где-то две трети романа вы будете читать его в любовном жанре, и лишь к концу книги автор как будто бы вспомнит, что ещё в самом начале – но как-то вскользь – упоминалось о том, что в этом маленьком, тихом и уютном Коктебеле недавно погиб молодой мэр посёлка. И хоть представлена его смерть была как суицид, полиция сразу разгадала предумышленное убийство. Обстоятельства складываются так, что Полина оказывается не только замешанной в этой детективной истории, но и пытается поучаствовать в расследовании – пропала её сестра Ольга, а события, предшествующие этому, оказались странным образом переплетены.

Хочется сказать спасибо автору за то, что он дал нам возможность снова побывать в любимом Крыму. Вспомнить Чёрное море, уютный южный посёлок, таинственный и величественный Карадаг. Легенды Крыма, вставленные в повествование книги, не отвлекают от повествования (ведь никто никуда не спешит!), а дополнительно вводят в атмосферу жизни полуострова. Кстати, те, кому они мешают следить за сюжетом, могут просто их пропустить: они не несут особой философской или смысловой нагрузки, а являются приятным дополнением. Можно их прочитать и отдельно, уже после завершения чтения книги в целом.

Валерия Базлова

Ярлыки: любовь, детектив, женская проза

2024-06-15 23:00

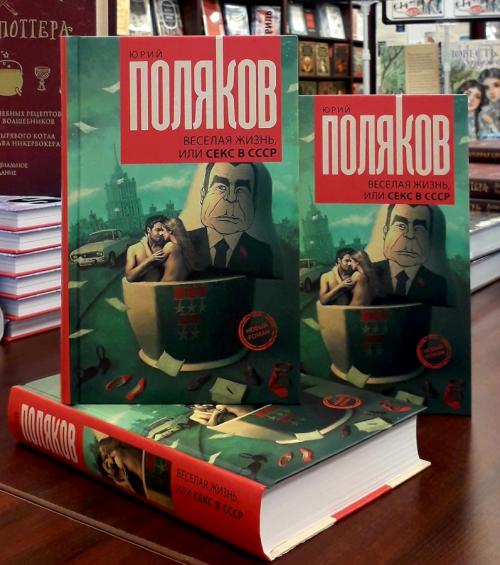

Метлицкая сейчас очень и очень популярный автор. Самое время ей поделиться воспоминаниями и советами. «Дневник свекрови» уже был, но то было все же частично вымышленное, частично основанное на личном опыте.

В этой книге писательница со свойственной ей искренней интонацией делится подлинными воспоминаниями детства и юности.

Возраст свой ни она, ни издатели не скрывают. Мария Метлицкая 1959 года рождения. То есть читателя ждут шестидесятые годы с точки зрения ребенка, советская Москва и прочие радости. Но! Все это с привязкой к еде, общепиту, рынкам и продовольственным магазинам.

Истории про невкусную детсадовскую еду так близки, согласитесь. Или про школьную столовку. О том, как было в их семье принято завтракать, обедать, ужинать или перехватывать вкусняшки в неположенное время. Забавен рассказ, как мелкая Мария полюбило сало раз и навсегда, а ведь накормить эту тощую девчонку было непросто.

Очень точны наблюдения писательницы за пищевыми привычками в целом. Весьма и весьма отзывается в памяти вот это вот отношение к «малоежкам», как к нехорошим детям. И «общество чистых тарелок», боже мой, как давно это было. А это всё тяжкие последствия воин и голода, пережитые поколениями её (и моих) родителей: почтительное отношение к труду хлебопёков, поваров, невозможность выкинуть еду, невозможность встать из-за стола, если осталось недоеденное.

Любопытны рассказы о рынках разных городов, в разное время, не только в советское, о местных коронных блюдах.

Метлицкая же не просто описывает еду, она привязывает ее к обычаям, привычкам и модным тенденциям. А они для каждого времени и места свои.

А вторая половина книги полностью отведена под рецепты. Но и они написаны не сухо-протокольно, а с огоньком, с юмором и разнообразными примерами. При этом рецепты – рабочие. По ним можно и нужно готовить.

Идея как бы «автобиографии с кухней» не нова. В подобном стиле были книги (думаю, не без давления издателей) и у Донцовой, и у Вильмонт, и у Рождественской, авторов суперпопулярных либо благодаря написанным книгами, либо родственным связям со знаменитостями.

Метлицкая не из писательской семьи, тем не менее, у нее есть о чем поведать миру. Жизненный опыт, мудрость, мягкая ирония и умение увлекательно изложить самые обыденные вещи – вот слагаемые успеха популярной писательницы.

Маркевич Светлана

Ярлыки: российская проза, воспоминания, о чем говорят женщины

2024-06-13 16:00

«Развод – одно из величайших достижений человечества! Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить двадцать лет!»

«Развод – одно из величайших достижений человечества! Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить двадцать лет!»

Тот самый Мюнхгаузен

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. При этом они надеются, что будут жить вместе долго и счастливо. Но жизнь непредсказуема и изменчива. В России ежегодно распадается около 70 % браков. Изменившиеся моральные принципы, плохие жилищные и материальные условия, зависимость молодоженов от родителей, чрезмерная занятость или, наоборот, излишняя свобода, возникновение у одного из супругов алкогольной или наркотической зависимости часто становятся причинами разводов. Не всегда решение развестись принимают оба супруга, понимая, что отношения себя исчерпали. Бывает так, что один из супругов подает на развод без согласия, а иногда, и без ведома второго. И в этом случае от некогда любимого человека вполне можно услышать: «Учти, квартиру (машину/ребенка) я тебе не отдам!». Ведь когда речь заходит об имущественной стороне вопроса, редко кому удается «остаться друзьями». В этом случае важно не паниковать и не поддаваться эмоциям, поскольку сам по себе развод – это уже стрессовая ситуация, которая вдвойне усугубляется, если расставание сопровождается долгими судебными тяжбами по поводу раздела имущества, опеки над детьми и взысканием алиментов. Чтобы этого не произошло неплохо бы всем желающим заключить брачный союз, знать о порядке и юридических последствиях его расторжения. Однако особенность законов в том, что они пишутся юристами, а соблюдаться должны рядовыми гражданами.

Автор этой книги – юрист с двадцатилетним стажем – Наталья Евстигнеева, просто рассказывает о сложном. Адресуя свой труд в первую очередь женщинам, она надеется на то, что почерпнутые из нее сведения позволят представительницам слабого пола правильно подготовиться к разводу, защитить свои материальные интересы, добиться от бывшего супруга выплаты алиментов на содержание детей, используя законные способы и возможности, о которых они не знали. Хочется надеяться, что эта книга вам никогда не пригодится. Ну а уж если пригодится, то постарайтесь извлечь из нее максимум пользы.

Разина Александра

Ярлыки: отраслевая литература, правовая литература, публицистика

2024-06-08 20:00

Сейчас я дам тебе самый важный в жизни совет: никогда полностью не открывайся кому бы то ни было.

Если вы любите психологические триллеры на почве страсти, то эта книга под названием "Безымянная девушка" станет настоящей находкой. Здесь нет кровожадных убийств, тем не менее, сюжет леденящий и цепляющий. Тонко выстроенный, психологический умный, смоделированный на губительных глубинах человеческой души. На что может пойти женщина, причем умная и успешная, снедаемая ревностью и недоверием к своему мужу?

А начиналось всё так и вовсе безобидно. Джессика, работавшая бьюти-мастером, отчаянно старавшаяся заработать денег, случайно подслушала разговор двух своих клиенток, где одну из них приглашали пройти тестирование для участия в исследовании нравственно-этических принципов за щедрое вознаграждение (500 долларов). Тестирование проводит известный нью-йоркский психиатр - доктор Лидия Шилдс. Джессика тайно записала контактные данные с целью сходить самой. А почему бы и нет? Пятьсот баксов за какое-то тестирование, это хорошие деньги. Если бы только она знала, чем обернётся для неё это исследование, то сто бы раз подумала. Но сначала всё было так невинно, требовалось лишь четко отвечать на вопросы, причём глубоко личные, и только правду. Причем за все сеансы она получала немалые деньги.

Теперь она респондент № 52 и доктор Шилдс обращается к ней только так. Из всех испытуемых Джессика подошла идеально для коварного плана доктора. Только Джессика этого ещё не знает и лишь дальше, выполняя требования и задания доктора, она стала сомневаться в правильности своего поступка. Но и уйти от доктора Шилдс Джессика не может, доктор теперь знает о ней слишком много и использует это в своих целях. Джессика, как говорится, на крючке.

" От неё нельзя просто так взять и уйти" – слова мужа доктора Шилдс, Томаса, из-за которого и происходит вся эта заваруха на почве ревности. Жизнь Джессики - респондента № 52 в опасности, одержимость Лидии Шилдс пугает безмерно, она контролирует каждый шаг Джессики, заставляя действовать по своему сценарию. Как обхитрить одержимого и опасного доктора, вот главный вопрос, мучивший Джессику.

Пронзительный, головокружительный, пугающий своей глубиной и завораживающий триллер, одним словом, безупречный. Причем без крови, явных убийств, но жуткий безмерно. Как порою бывают опасны психиатры, которые используют свои знания и манипулируют людьми, как пешками. Поэтому, никогда не надо выворачивать свою душу наизнанку незнакомому человеку, будь то психиатр или просто попутчик. Никогда не знаешь, как это тебе аукнется. Лучший триллер за последнее время из всех, что я читала. Рекомендую.

Староверова Ольга

Ярлыки: зарубежная литература, психологический роман, триллер

2024-06-05 12:00

Если вам хочется почитать что-то лёгкое, женское, с непритязательным сюжетом и узнаваемыми жизненными историями, то эта книга точно для вас. Пару вечеров вы проведёте с романом Татьяны Бочаровой, и автор не утомит вас ни серьёзными философскими размышлениями, ни замысловатым сюжетом. Какие-то из описываемых событий покажутся вам совершенно реальными («Как в жизни!», – любим мы говорить). Какие-то явно придуманы автором, как раскрашенная картинка, какие-то присыпаны перчиком – для остроты. Пока я читала книгу, у меня было ощущение, как будто я смотрю обычный российский сериал выходного дня: немного мелодрамы, немного детектива и даже немного мистики. Но при видимой простоте, не могу не отметить, что книга написана хорошим (почти разговорным) языком, а сюжет построен так, что хочется дочитать до конца, хоть концовка и довольно ожидаема.

Если вам хочется почитать что-то лёгкое, женское, с непритязательным сюжетом и узнаваемыми жизненными историями, то эта книга точно для вас. Пару вечеров вы проведёте с романом Татьяны Бочаровой, и автор не утомит вас ни серьёзными философскими размышлениями, ни замысловатым сюжетом. Какие-то из описываемых событий покажутся вам совершенно реальными («Как в жизни!», – любим мы говорить). Какие-то явно придуманы автором, как раскрашенная картинка, какие-то присыпаны перчиком – для остроты. Пока я читала книгу, у меня было ощущение, как будто я смотрю обычный российский сериал выходного дня: немного мелодрамы, немного детектива и даже немного мистики. Но при видимой простоте, не могу не отметить, что книга написана хорошим (почти разговорным) языком, а сюжет построен так, что хочется дочитать до конца, хоть концовка и довольно ожидаема.

Итак, история о пятидесятилетней женщине. Есть у нас такая поговорка: «Пришла беда – отворяй ворота!». Так произошло и в жизни Елизаветы Антоновны – Лизы, как зовёт её в романе автор. Умер муж, с которым она прожила всю жизнь. Нет ни детей, ни родителей, ни близких родственников. А через неделю после похорон Лизу вызвал начальник и предложил уволиться с работы, т.к. фирме хочется омолодить коллектив. Оставшись практически без средств к существованию, наша героиня сдаёт свою московскую квартиру и уезжает в деревню Сомово, где ей остался в наследство дом бабушки. Именно там, в деревне, и происходят события, описываемые дальше в романе.

В двери её деревенского дома постучали брат с сестрой – беженцы с Украины, и с этого момента начинает кардинально меняться тихая Лизина жизнь, в которой появятся и любовь, и страсти, и цыганские гадания, и схватки с нечистой силой … и обман.

Не последнюю роль сыграют и старинные цыганские карты, найденные Лизой в доме бабушки. А история дружбы русской женщины Ольги, эвакуированной из блокадного Ленинграда в деревню Сомово, с цыганкой Зариной лишь к концу книги станет понятна своим завершающим финалом.

Валерия Базлова

Ярлыки: женская проза, детектив, любовь

2024-05-30 16:00

С удовольствием рекомендую динамичный фантастический боевик от вологодского писателя. Множество романов Вадима Оришина можно найти на сайте Автор.тудей. Ибо теперь так –

электронные книжки намного дешевле, люди охотно покупают, а писателю в результате удается заработать больше, чем крошечными тиражами бумажных книг.

Возвращаясь к тексту – он очень и очень неплох. Написано динамично, живо и увлекательно, что для боевика немаловажно.

Книга начинается с пролога, в котором некий Ваня сидит в комнате для допросов. Загадочные спецслужбы хотят вызнать, как ему удалось отомстить и выжить. Ведь не может такого быть, чтобы двадцатилетний парень в одиночку уничтожил всю верхушку крупной корпорации, попутно положив батальоны охраны.

И тут начинается уже история, изложенная от первого лица, от Вани, сына главы тоже неслабой корпорации.

Сюжет, в сущности, примитивный: нехорошие «они» отобрали компанию и убили главу, то есть, отца ГлавГероя, он в ответ вернул все обратно с бонусом и убил вообще всех. Какой молодец, а!

Если бы не факт, что все происходит в некоем другом мире, хоть и похожем на наш, то не было бы никакой изюминки. А так и Чосон вместо двух Корей, и Россия как-то загадочно именуется, и Ниппон. И, самое главное, имеется магия!

Когда Ваню назвали практиком третьего круга, я насторожилась. Вот оно, подумала я, наверняка боевые плюс энергетические искусства.

Рассказанная от первого лица напряженная история впечатляет вдвойне. Читатель же обычно ассоциирует себя с героем, а тот еще не отстраненный авторский взгляд, а вроде как изнутри. Поэтому мальчикам от пятнадцати до ста лет, думаю, очень понравится, они, мужчины, никогда не взрослеют. И всегда рады побыть – хоть в воображении – крутым героем, который одним махом семерых убивахом. И прекрасные девы штабелями падают и падают, то есть виснут на шее, на локте и готовы разделить с Ваней хотя бы ночь любви.

Идеальный воображаемый герой! Вот только супер-пупер крутым он стал не сам по себе. В тот самый момент, когда Ваня должен был разделить участь своего отца, нечто странное случилось. Остановилось время, что-то вытащило парня из недовзорванной машины. Вот так (не)простой наследник миллионов обрел суперспособности. Этакий «бог из машины» или рояль из кустов напрыгнул на персонажа и разу же дела пошли веселее.

Не переживайте, это не спойлер, информацию вы узнаете буквально на первых же страницах. Дальше будете наслаждаться непрерывным экшеном, то есть погонями, перестрелками, многоходовками и переговорами с коварными красотками.

Короче, все будет бодро и быстро, наши победят. А еще на автор.тудей пишут, что у Оришина целый цикл произведений с похожей тематикой. На случай, если вам понравится это – есть ещё.

Маркевич Светлана

Ярлыки: приключения, детектив, фантастика

2024-05-29 18:00

«Есть три ошибки в общении людей: первая − это желание говорить прежде,

«Есть три ошибки в общении людей: первая − это желание говорить прежде,

чем нужно; вторая – застенчивость, не говорить когда это нужно;

третья − говорить, не наблюдая за вашим слушателем».

Конфуций

Переговоры − это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы все время пытаемся договориться с кем-то или повлиять на кого-то: на коллег, знакомых, соседей, членов семьи. Мы разрешаем споры, налаживаем отношения, заключаем сделки. И от того, насколько успешно это происходит, во многом зависит наш финансовый, профессиональный и личный успех. А если учесть, что у всех людей разный характер, темперамент и жизненные установки, то можно сказать, что переговоры − это весьма непростой процесс, требующий от всех его участников определенных знаний и навыков. Успешное же ведение переговоров, вообще, сродни искусству. Ведь большинство людей пытаются договориться друг с другом либо «по-хорошему», либо «по-плохому». Одни всеми силами стараются избежать конфликтных ситуаций и охотно идут на уступки ради достижения согласия. Другие – упорно отстаивают свою точку зрения. В итоге, и те и другие часто оказываются недовольными. Первые, поскольку «дали слабину», вторые, потому что натолкнулись на еще более яростное сопротивление со стороны оппонента. Но есть и еще один способ ведения переговоров, который нельзя назвать, ни деликатным, ни жестким. О нем и пойдет речь в данной книге.

«Метод принципиальных переговоров» был разработан в рамках Гарвардского переговорного проекта и заключается в том, что учитывает интересы обеих сторон. Этот способ можно использовать в двусторонних и многосторонних переговорах, при решении одного или нескольких вопросов, в переговорах, обговоренных заранее и в совершенно неожиданных ситуациях. Если вы начнете применять этот метод на практике, то вам больше не придется перетягивать одеяло на себя, идти на ненужные уступки и «слегка лукавить». Не важно, как настроены вы и ваш собеседник − дружелюбно или враждебно, этот метод подходит всем. Следуя нехитрым советам и правилам, изложенным в этой небольшой книге, вы научитесь:

Правильно вести дискуссию;

Производить впечатление на окружающих;

Убеждать собеседника, не обижая его;

Создавать атмосферу взаимного доверия;

Контролировать свои слова и эмоции;

Избегать острых углов и приходить к разумному, взаимовыгодному решению;

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Разина Алексанра

Ярлыки: отраслевая литература, психология, публицистика

2024-05-24 18:00

книга из библиотеки ЛитРес

Как открыла для себя достойного автора романтического фэнтези, так нарадоваться не могу. Отличная, грамотная и веселая писательница эта Ярошинская. И фантазия у нее богатейшая.

Конкретно эта книга не фэнтези, её антураж скорее фантастический, претендующий на киберпанк облегченной версии. То есть достаточно далекое будущее, когда люди осваивают дальний космос, передвигаются на летающем транспорте и производят роботов, неотличимых от человека, расслоение в обществе огромное, корпорации и подпольные корпорации борются за бизнес.

Читать можно всем поклонникам ромкома – романтической комедии – и не бояться фантастической составляющей.

Антураж автору понадобился, чтоб обыграть главную фишку, как человек притворяется роботом-помощником по хозяйству.

Дело было так: Оливия, молодой дизайнер, только что дала отставку Алексу, который является ее коллегой-конкурентом. А вон не надо на работе романы крутить!

Добрая мама Оливии – звезда мыльных опер – сделала доченьке утешительный подарок, робота. Дочка в шоке от столь неприличного предложения, ведь все же знают, зачем на самом деле одинокой женщине искусственный мужчина.

И вот в тот самый момент, когда машина доставки притормозила у элитного жилого комплекса, в нее нырнул Эд, беглый изобретатель из низов общества. Бандиты, которые за ним гнались, даже заглянули в фургон, но хитроумный Эдвард уже спрятался в коробку с роботом… И случайно включил его. Всё! Теперь он знал, где можно отсидеться. Прикинуться роботом – это ведь не сложно, да?

Ярошинская пишет очень остроумные диалоги. Обещаю, вы будете смеяться над сценой, в которой Эд игриво двигает бровями и томно сообщает хозяйке, что она выглядит как мечта. А Оливия в ответ велит роботу мыть окна, сортировать залежи обуви, готовить лазанью и далее по списку.

Нет, автор не позабыла, что пишет о технически продвинутом будущем, просто Оливия вечно ломает бытовые приборы.

Вот так начинаются развеселые приключения и заигрывания. Все, как положено в приличной комедии, будет. И коварная соперница, и надоедливый бывший, и рыскающие бандиты, и неловкие ситуации, и первые поцелуи. Очень, очень динамичная история, раскручивается, как сжатая пружина.

И, конечно же, будет самый натуральный хэппи-энд после всех испытаний, включая и расставание.

Нет, вы же понимаете, он меня обманывал!!! Да-да, вы же понимаете, что я ее недостоин…

Но, если людям легко друг с другом, значит надо продолжать.

Рекомендую читать для поднятия настроения всем дамам от шестнадцати до… шестнадцати.

Маркевич Светлана

Ярлыки: романтическая комедия, российская проза, фантастика

2024-05-21 13:00

«Есть такие скучные люди, которые не верят в Волшебство.

Не верь этим людям, дружок!

Я даже знаю имена некоторых волшебников:

Любовь, Дружба, Честность» (из книги)

Мало найдется людей, которые не были бы знакомы с замечательной книгой Виталия Георгиевича Губарева «Королевство кривых зеркал». Эта повесть вышла в 1951 году и сразу стала одним из самых любимых произведений для детей. Также популяризации книги поспособствовала ее экранизация - фильм-сказка, снятый выдающимся режиссёром Александром Роу в 1963 году.

Писателя Виталия Губарева вспоминают, в основном, как автора этого произведения, хотя он написал еще несколько занимательных повестей, которые вошли в «золотой фонд» детской литературы. Хотелось бы напомнить о них нашим читателям:

"Путешествие на Утреннюю Звезду" – увлекательная, красивая фантастическая повесть, в которой мальчишки с именами былинных богатырей благодаря встрече с удивительным человеком и его внучкой совершают космическое путешествие. Они знакомятся с обитателями планет из другой галактики, и это знакомство таит множество приключений и, порой, весьма опасных. Но смелость и взаимовыручка помогают друзьям справиться со всеми трудностями.

«Трое на острове» – повесть о мальчике, который не был прилежным и вместо того, чтобы делать уроки или помогать маме по дому, предпочитал читать приключенческие книги о пиратах. И вот с помощью волшебного платка он и его друзья оказываются на острове посреди океана, а затем встречаются с теми самыми пиратами из книги. Встреча эта ничего хорошего не предвещает. И если бы не отвага, готовность прийти на помощь другу, то неизвестно чем бы закончилось это приключение…

«В Тридевятом царстве» – сюжет этой истории немного схож с книгой «Принц и нищий». Здесь главная героиня, семнадцатилетняя спортсменка-лыжница, став по воле случая принцессой одного миниатюрного королевства, пытается переписать вредоносные законы этого государства и всеми силами борется с несправедливостью.

«Преданье старины глубокой» – в этой повести дети археологов очень хотят увидеть собственными глазами прошлое. И вот с помощью Феи Мечты они попадают в восемьсот восемьдесят второй год в Великий Новгород времен правления князя Олега. И здесь их ждут невероятные приключения и испытания, преодолеть которые могут лишь люди с чистыми помыслами и бесстрашным сердцем.

Все сказки Губарева написаны в соответствии с духом своего времени. Возможно, в наши дни выглядят несколько идеологизированными, но, тем не менее, они не теряют своей привлекательности для современных юных читателей, ведь в них, помимо захватывающих сюжетов, есть то, что ценится во все времена – отвага, взаимовыручка, дружба, любовь к своим близким, борьба за человечность и справедливость.

Смирнова Татьяна

Ярлыки: детская литература, русская литература, сказки

2024-05-08 19:00

«Умолчание – действенный прием. Тех, кто говорит тихо или молчит, всегда хорошо слышно» из книги

«Умолчание – действенный прием. Тех, кто говорит тихо или молчит, всегда хорошо слышно» из книги

Анна Матвеева рассказывает как раз про таких, обычных людей. Ее повести, романы, рассказы про обычное и обыденное. Никаких особых страстей и мелодрам, никаких невероятных вотэтоповоротов или криминальных приключений.

Но, как же мало писателей умеют говорить вполголоса, без надрыва, истерики и чернухи!

У Анны Матвеевой уже давно есть свой голос, свой стиль. Он обманчиво прост, без вычурных метафор и сложносочиненных предложений.

То, что называется, просто о сложном, доступно о главном.

Рассказы и одна повесть в этом сборнике расположены подобно картинам в музее. Тема искусства, кстати, всплывает постоянно, то там, то сям. К примеру, в рассказе «Сима, держащая котёнка» ГлавГероиня художница. Она внезапно решает посетить сборище одноклассников – тридцать лет окончания школы! – и добровольно получить порцию неприятных эмоций. Кто чего достиг, кто молод и свеж, а кто обрюзг, зато богат, кто блистает, а кто прозябает. Такое себе занятие для художницы средней руки, персональная выставка которой, скорее всего так и не откроется. И вот богатенькая одноклассница приглашает героиню в свой навороченный дворец, чтобы та оценила фронт работ, расписала кое-что, да нарисовала бы портрет маленькой наследницы.

Чем готов пожертвовать художник ради той самой выставки, то есть, возможности прославиться? Что важнее, деньги или моральное удовлетворение оттого, что рисовал-пел-плясал-играл то, что выбрано душой и сердцем? Вечные вопросы всплывают снова и снова.

По повести «Отрадное», в которой героиня выбирает себе квартиру в Москве, можно удачно оценить своеобразие стилистики Анны Матвеевой.

Она снова и снова выбирает повествование от первого лица. Поэтому каждая история воспринимается, словно бы реально произошедшая. То ли с автором, то ли с тобой-читательницей. Предложения кружатся в ритме мыслей. Да-да, героиня одновременно идет, едет, осматривает очередную квартиру, перебрасывается фразами с риелтором, а думы сами по себе выбрасывают ее то на первое свидание с любимым мужчиной, то в первую же ссору с ним. Это настолько привычная картинка, что каждый легко примерит ее на себя.

Знакомо же? Когда ты на работе, даже говоришь с людьми и ловишь себя на том, что мысли в это время уплыли в совершенно невозможную сторону. А еще как осенит глобальным чем-нибудь прямо посреди супермаркета, хоть бросай товары и записывай в блокнотик умную фразу, пока она снова не нырнула в подсознание.

Вот так и получается завораживающе неправильная проза, которая заставляет немного притормозить и подумать. А не забыть через час после прочтения.

Маркевич Светлана

Ярлыки: российская проза, женская проза, интеллектуальная проза

2024-05-03 16:00

«Хороший, даже средненький счастливый дизайнер – это намного лучше, чем отвратительный и глубоко несчастный адвокат».

«Хороший, даже средненький счастливый дизайнер – это намного лучше, чем отвратительный и глубоко несчастный адвокат».

А. Хабарова

Родители всегда лучше знают, что нужно их детям. Так думают родители. Дети считают, что они и сами знают, как им жить. Проблема вечная и разрешается в разных ситуациях по-разному. Один из таких вариантов предлагает нам рассмотреть молодой череповецкий автор Алёна Хабарова в своей новой книге «Дело не моей жизни». Книгу стоит почитать и молодым людям, ищущим своё место в жизни, и их родителям.

Героиня романа Кира с детства мечтала стать дизайнером, но по настоянию отца получила юридическое образование. После окончания университета устроилась работать секретарём в суд – на работу ответственную, но нудную и скучную для девушки, мечтающей о свободной творческой профессии. Чтобы обрести независимость от родителей и не быть под надзором строгого отца, сняла квартиру и стала жить отдельно. Но и это не помогло ей сделать решительный шаг и распроститься с нелюбимой профессией. И только смерть любимой бабушки, во всём поддерживающей свою внучку, и душевные переживания многое перевернули в её сознании. Помог и психолог, с которым Киру познакомила её подруга. Карина, как звали психолога, не только выслушала девушку и дала ей советы, как умерить боль от потери родного человека, но и поняла, какие проблемы мучают Киру из-за отсутствия взаимопонимания с отцом, от того, что занята она не своим делом. После занятий с психологом что-то изменилось в сознании девушки. «Я, - поняла Кира, - на самом деле всё время делала что-то, чего от меня хотят другие, а свои собственные желания откладывала на потом. Мне казалось, что я вот только сейчас сделаю то, что нужно, а потом обязательно заживу так, как хочется мне. Я не учитывала, что времени может уже просто не остаться. И у меня ничего не останется в жизни от себя самой». Но понять и осознать было только началом нового пути. Чтобы сделать следующий шаг, нужно было чтобы для этого появилась энергия и план действий. Помогли опять же занятия с психологом. Карина пригласила Киру на занятия в группу, где проблемы разбирались по методу Расстановки по Хеллингеру. Автор книги, Алёна Хабарова, сама применяет этот метод для разрешения разных вопросов и проблем, поэтому в романе она довольно подробно описывает «как это работает». Нашей героине подобная методика тоже оказалась кстати, и ей удалось сделать решительные шаги для того, чтобы изменить свою жизнь. Всё складывалось очень не просто, но, как известно, только движение может в нашей жизни что-то изменить. Вывод, который делает героиня романа таков: «Что осталось бы от меня, выбери я простой путь? Жизнь может кардинально измениться, когда мы выбираем себя».

Валерия Базлова

Ярлыки: российская проза, женская проза, психологическая повесть

2024-05-02 16:00

Счастливый тот, кто счастлив у себя дома.

Счастливый тот, кто счастлив у себя дома.

Это история про двух сестер, которые воссоединились спустя долгие годы. Способствовало этому получение неожиданного наследства: пекарня на Майорке в Испании. Две сестры абсолютно разные, и по характеру, и по внешности. Старшая Анна живет на Майорке в, казалось бы, счастливом браке. Занимается домом и воспитывает дочь. Младшая сестра, Марина – квалифицированный врач, работает волонтером в гуманитарной организации "Врачи без границ".

У каждой своя судьба, своё одиночество и свои мечты. Марина полностью погружена в работу по спасению жителей Эфиопии, но она ещё тешит себя надеждой создать семью и стать матерью, пока ещё не стало поздно. Ведь ей уже почти сорок шесть лет. Она помнит собственное одиночество в подростковом возрасте, понимает, как сильно повлиял на нее недостаток материнской любви. Марина постоянно в разъездах по всему миру с благородной целью помогать людям. Ей некогда заняться собой.

Анна погружена в свою семью, но семья незаметно дала трещину и стала потихоньку разваливаться, да и с дочкой-подростком возникли проблемы.

Загвоздка в том, что наследство сестрам оставила незнакомая женщина по имени Долорес. С чего бы вдруг? Марине во что бы то ни стало хочется докопаться до правды.

Сюжет книги интересен, спокойно читаешь, анализируешь. Здесь нет ничего стремительного, наоборот, неспешно выстроенное повествование располагает к раздумью. Тут всё сводится к семье. Именно об этом и хотела рассказать нам автор, что семья – единство всего и вся. Здесь есть некоторая тайна, которая будет раскрыта в конце истории.

Кто такая Долорес и почему она оставила сестрам свою пекарню, в которой выпекался изумительный лимонный хлеб с маком? Удастся ли Марине воспроизвести любимый хлеб по рецепту Долорес? Как создать своё счастье?

Читайте книгу и узнаете сами. К тому же она "очень вкусная", тут в главы вставлены рецепты выпечки и хлеба, можно попробовать сделать самим. А ещё эта проникновенная история дарит веру в будущее и вдохновляет на хорошие поступки.

Староверова О.С.

Ярлыки: женская проза, приятное чтение, психологический роман

2024-04-27 17:00

«Все лгут»

«Все лгут»

доктор Хаус.

В основном, мы оцениваем окружающих людей по внешнему виду и по умению себя вести. Однако «хорошо подвешенный язык» – еще не признак профессионализма, как дорогой костюм или автомобиль − богатства, а милая улыбка − доброты. Человек существо сложное и противоречивое. Каждый день он играет определенные социальные роли: ученик, труженик, потребитель, родитель, ребенок. Каждый день он ведет себя в соответствии с определенными нормами и правилами, принятыми в обществе. И почти каждый день он лжет. Так уж сложилось, что ложь пронизывает все сферы нашей жизни.

Родители обманывают детей, чтобы скрыть от них вещи, о которых, как они полагают, им не следует знать. Дети скрывают от родителей то, что может вызвать их гнев и привести к наказанию. Лгут мужья и жены, преподаватели и студенты, врачи и пациенты, продавцы и покупатели, свидетели и присяжные. Лгут для того, чтобы казаться лучше и счастливее, чтобы произвести хорошее впечатление, получить желаемое, избежать неприятностей и сохранить статус-кво. Лгут, когда не хотят расстраивать родных и близких, и от этого, порой, еще больше расстраиваются сами. Кто-то врет время от времени, а кто-то постоянно. Кто-то лишь слегка приукрашивает действительность, а кто-то полностью искажает ее. Кто-то знает, для чего лжет, а кто-то лжет по привычке.

Из этой книги вы узнаете, по каким признакам (изменению в голосе, интонации, мимике, жестам и эмоциям) можно понять, что собеседник с вами не до конца искренен. Ведь даже маленькая, на первый взгляд безобидная ложь, способна привести к большим неприятностям. Одна неосторожная фраза может разрушить ваш авторитет, многолетнюю дружбу и прочные отношения. Поэтому всегда записывайте кого, когда и сколько раз вы обманули. Ну а если серьезно, то лучше вообще не лгать, дабы не прослыть необязательным и непорядочным человеком.

Стен Уолтерс расскажет вам всю правду про ложь, а станете ли вы применять полученные знания на практике или нет – решать вам. Ведь иногда мы намеренно игнорируем обман, боясь выйти из зоны комфорта, либо потому, что нам просто так удобно, поскольку каждый человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле.

Книгу оценят все, кто интересуется психологией межличностных отношений.

Разина Александра

Ярлыки: отраслевая литература, психология, публицистика

2024-04-25 17:00

Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего. Ги де Мопассан.

Очередная книга Натальи Елецкой про Дагестан, про гендерные отношения в мусульманской семье. В позапрошлом году я писала рецензию на её книгу «Салихат». В этой – описывается история дагестанской девушки Айбалы, третьей из четырёх дочерей. Она не отличалась красотой – непомерно высокий рост, крючковатый птичий нос – и даже не мечтала выйти замуж. Да и двадцать два года – перестарок, поздно думать о семье. Остается только помогать матери. Её мать – единственная повитуха в ауле. И если Айбала пойдет по её стопам, то избежит насмешек, заслужит уважение и независимость, и всегда заработает себе на кусок хлеба. Но у Айбалы свои взгляды на жизнь. Она не хотела быть просто повитухой, ей хотелось большего, и, не побоявшись гнева отца, девушка пошла против своей семьи и покинула дом, чтобы учиться и стать врачом.

Ей пришлось пройти непростой путь от обычной санитарки до дипломированной акушерки. Но оно того стоило, да и счастье женское ей всё же улыбнулось.

Эта сильная женщина вызывает уважение, восхищение и просто тёплые чувства. Очень импонирует её волевой характер и сила духа. Не испугали нашу героиню трудности. Да, где-то я с ней не согласна, особенно в её упертой религиозности, но ведь она воспитывалась в строгой мусульманской семье по свои законам, которые нам непонятны. Тем не менее, очень проникаешься непростой судьбой этой сильной и смелой женщины.

Автор романа Наталья Елецкая умеет очень тонко и проникновенно показать историю жизни своих героев. Читаешь всегда с удовольствием. Честно скажу, мне о-о-очень нравятся её книги. Буду ждать следующего её романа. Очень душевное и уютное чтение. Не пропустите этого автора, а насладитесь её умелым искусством преподнести читателю чудеснейшую историю о поисках себя и своего счастья. И неважно, какого ты вероисповедания или внешности. Счастья достоин каждый.

К слову сказать, всегда очень интересно читать и узнавать что-то новое. Например, про обычаи и жизненный уклад семей из глухого дагестанского аула. Про то, как чернобыльская авария может повлиять на судьбы людей далеких от Припяти. Но без этого не случилась бы история Айбалы. Интересное и проникающее в душу чтение вам гарантировано.

Староверова О.С.

Ярлыки: женская проза, семейный роман, российская проза

2024-04-20 19:00

«Правдою жить, палат каменных не нажить»

«Правдою жить, палат каменных не нажить»

русская пословица

Эта история стара, как мир. Молодой военный летчик в поисках лучшей доли меняет один провинциальный городок на другой. Будучи выходцем из простой английской семьи, Джо Лэмптон мечтал подняться как можно выше по социальной лестнице. Роскошные приемы и светские рауты манили его, словно магнитом. Красивый, амбициозный, уверенный в себе юноша умел произвести на окружающих благоприятное впечатление, ловко пряча за маской вежливости и обходительности свою циничную, расчетливую натуру. Джо завидовал богатым сверстникам, гордо разъезжающим на собственных «Кадиллаках» по широким, залитым солнцам улицам. Он хотел, как и они, неспешно ужинать в фешенебельных ресторанах, а потом возвращаться в свои роскошные белокаменные особняки. И так каждый день.

На новом месте Джо освоился быстро: снял скромное жилье и устроился обычным бухгалтером в муниципалитет. Скучная однообразная работа тяготила его, но давала возможность расширить круг общения. А общаться юноша предпочитал с людьми полезными. В труппе любительского театра Джо познакомился с двумя девушками: юной, доверчивой, богатой Сьюзен и сдержанной, обеспеченной, замужней Элис. Недолго думая, предприимчивый авантюрист стал проводить вечера с одной, а ночи − с другой. Вскоре по городу поползли слухи. Назревал крупный скандал, но удача часто была на стороне главного героя. Ловко выкрутившись из щекотливой ситуации, молодой человек почти сразу получил все, что хотел: статус, деньги, уважение. Путь его наверх был подобен взлетной полосе – Джо просто разогнался и взлетел, оставив грязные рабочие кварталы далеко внизу.

Но что в итоге принесла изворотливому карьеристу «жизнь наверху». Там, где благосклонный кивок головы и несколько невзначай брошенных фраз вершат людские судьбы? Оправдались ли его ожидания? Стоило ли ради этого обманывать и предавать? Не разочаровался ли Джо в сильных мира сего? И сможет ли он променять комфортное безбедное существование на тяжелые трудовые будни? Прочитайте эту книгу. В ней вы найдете ответы на эти, актуальные и по сей день вопросы.

Разина Александра

Ярлыки: зарубежная литература, мировая коллекция, психологический роман

2024-04-17 16:00

"В понедельник Макар стал свидетелем фокуса. Иллюзионист вытащил из пустой шляпы живого кролика. Затем щёлкнул пальцами – и кролик исчез.

"В понедельник Макар стал свидетелем фокуса. Иллюзионист вытащил из пустой шляпы живого кролика. Затем щёлкнул пальцами – и кролик исчез.

Илюшин полагал, что в следующий раз из шляпы снова извлекут кролика, но уже мертвого. – Паршивый фокус, – вслух сказал он".

2024 год объявлен Президентом в России Годом семьи. Ну, что ж, вот вам и книжечка в руки, мои дорогие читатели. О семье, о взаимоотношениях между детьми и родителями, близкими и дальними родственниками. Всё так просто? Как бы не так! У Елены Михалковой просто не бывает. И объявленная тема практически не прячется в жанре детектива. Так детектив или семейный роман? Скорее, слияние жанров. Судите сами.

Ну что, ж, начнём, как в сказке. Жила-была одна совсем обычная семья Забелиных: муж Юрий, жена Нина, два сына-двойняшки Егор и Лёня, и бабушка Тамара, которая приходилась Юрию матерью, а Нине свекровью. Но в один далеко не прекрасный день мама Нина вдруг пропала. Исчезла среди бела дня. И хоть на поиски её были призваны и полиция, и частные сыщики (уже известные нам по предыдущим книгам Михалковой Макар Илюшин и Сергей Бабкин), пропавшую так и не нашли. Это был первый и единственный провал в деятельности наших частных детективов. В этой истории № 1 можно было бы поставить точку, если бы она не имела продолжения…

Вот именно с этого момента и начинается история № 2. К частным детективам Макару Илюшину и Сергею Бабкину обращается женщина с просьбой найти её пропавшего сына-подростка. И в этой женщине, с изменённым пластикой лицом, Макар по голосу узнаёт именно ту женщину, которую они искали с Сергеем десять лет назад и так и не нашли. Женщина, сменившая не только свой облик, но и фамилию Забелина на фамилию отца и ставшая Ниной Ратманской, поведала детективам, что же произошло с ней 10 лет назад и как она жила все эти годы. Оказалось, что её похитил собственный отец, которого Нина в глаза никогда не видела. Человек очень богатый, влиятельный. А нужна ему дочка была как донор костного мозга – не более того. Но случилась неожиданная вещь: Нина не только стала донором и спасла жизнь отца, но и осталась с ним жить, приобретя вместо повседневных забот, хмурого мужа, вредной свекрови и орущих малышей-сыновей спокойную обеспеченную жизнь без забот и хлопот. «Как она могла оставить детей?», - спросите вы. А вот так вот. Просто. Не вернулась домой – и всё. Через свою подругу – единственную, с кем она поддерживала отношения из своей прошлой жизни – она узнавала, что нового в её семье, как растут дети. (И это все десять лет!). И именно через неё узнала, что один из сыновей, Егор, разругался с отцом, сбежал из дома и пропал. Чтобы найти Егора, Нина и обратилась к частным детективам. И тут, собственно, начинается уже история № 3. История, в которой Нина Забелина-Ратманская опять пропадает…